おすすめスポット、お店

おすすめスポット、お店 上野の寛永寺 天海大僧正が寛永二年(1625)に建立 激動の400年

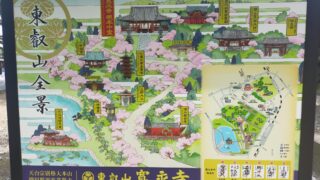

上野公園は、東京における文化、行楽の中心地であろう。広い園内には、博物館、美術館、動物園などが集中し、桜の名所にもなっている。ここは元々寛永寺の境内地であった。現在の寛永寺は、目立たない場所に本堂(根本中堂)が建ち、他に清水観音堂、弁天堂な...

おすすめスポット、お店

おすすめスポット、お店  おすすめスポット、お店

おすすめスポット、お店  沿線寺社めぐり

沿線寺社めぐり  民話紀行

民話紀行  民話紀行

民話紀行  民話紀行

民話紀行  中世・武蔵武士

中世・武蔵武士  おすすめスポット、お店

おすすめスポット、お店  中世・武蔵武士

中世・武蔵武士  沿線寺社めぐり

沿線寺社めぐり