上野公園は、東京における文化、行楽の中心地であろう。広い園内には、博物館、美術館、動物園などが集中し、桜の名所にもなっている。ここは元々寛永寺の境内地であった。現在の寛永寺は、目立たない場所に本堂(根本中堂)が建ち、他に清水観音堂、弁天堂などが点在しているだけだが、最盛期には巨大伽藍を構え約30万坪の広大な境内地を擁した。寛永寺は、徳川家康・秀忠・家光の3代にわたる将軍の帰依を受け、川越の喜多院住職であった天海大僧正が、徳川幕府の安泰を祈願するため、江戸城の鬼門にあたる地に、寛永二年(1625)に建立した。今年は創建400年にあたる。

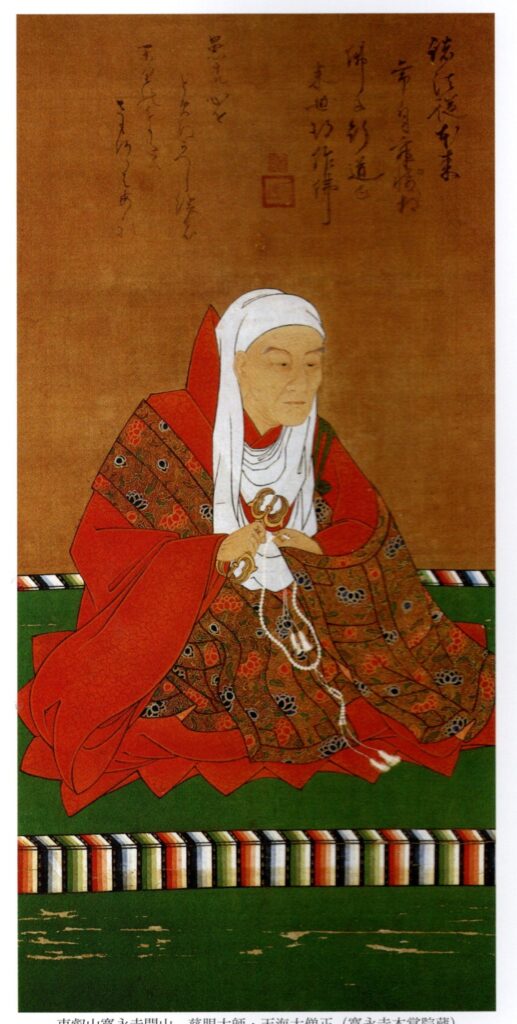

家康・秀忠・家光の3将軍を精神的に指導した天海

天海大僧正は、入寂したのは寛永二十年(1643)だが、出生は諸説あり有力なのは天文五年(1536)説でこの場合108歳まで生きたことになる。出身は会津高田(現在の会津美里町)で、各地を遊学後川越の無量寿寺(今の喜多院)に赴き、豪海僧正に師事し名を天海と改め慶長四年(1599)第27世住職に就いた。慶長十三年に家康と出会い、以降家康・秀忠・家光の3将軍を精神的に指導していくことになる。元和二年(1616)の家康の死にあたって、天台宗の教義に基づく山王一実神道により東照大権現として祀り、以後250年に及ぶ江戸幕府の歴史に支柱を与えた。

寛永寺は当初徳川幕府の安泰を祈願する祈願寺・祈祷寺として建てられた

天海大僧正はかねて関東に天台宗の大拠点を築きたいと考えていた。慶長十八年(1613年)には「関東天台法度」により喜多院が関東天台総本山と定められ、山号を「東叡山」(東の比叡山の意味)とした。ところが元和八年(1622)、将軍秀忠は上野の台地の一部を天海に贈り、翌年には御殿山にあった徳川の別殿に白銀5万両を添えた。これを元に寛永二年(1625)天海大僧正90歳の年、喜多院に替り東叡山寛永寺が創建された。

寛永寺は当初徳川幕府の安泰を祈願する祈願寺・祈祷寺として建てられ、後に増上寺とともに将軍家の菩提寺も兼ねる。上野の台地は、江戸城の鬼門(東北)にあたり、徳川家の祈祷寺としての役割が同じく鬼門に位置する浅草寺から寛永寺に移った。これは、比叡山延暦寺が、京都御所の鬼門に位置し、朝廷の安穏を祈る鎮護国家の道場であったことにならったものという。

第3代の寛永寺の山主には、後水尾天皇の第三皇子守澄(しゅちょう)法親王を戴き、以来歴代山主を皇室から迎えることになり、朝廷より輪王寺宮の称号が下賜された。

比叡山延暦寺を東に移した

天海は織田信長による焼き討ちで荒廃した比叡山延暦寺の復興を進めたが、一方で寛永寺の建立で比叡山を東に移すことを念頭に置いた。琵琶湖の竹生島の弁財天を勧請して不忍池に弁天堂を作り、京都の清水寺から観音像を迎えて清水堂を建てるなど、寛永寺と周辺の建物や地名はすべて比叡山とその山麓に倣った。

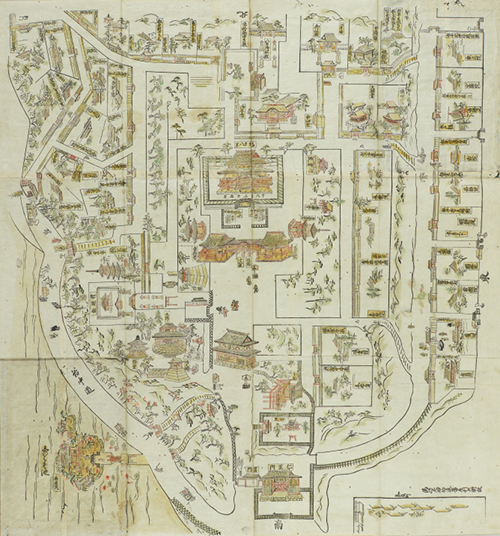

壮大な根本中堂、約30万5千坪の広大な境内

元禄十一年(1698)には将軍綱吉によって、現在の上野公園の中央部分、噴水広場にあたる竹の台に、間口45m、奥行42m、高さ32mという壮大な根本中堂が建立された。主要伽藍35棟(霊廟を含めると百棟超)が競い立ち、子院も各大名の寄進により36坊を数え、歴代将軍の霊廟も造営され、格式、規模において我国最大級の寺院として偉容を誇った。境内地は、最盛期には現在の上野公園を中心に約30万5千坪、さらにその他に大名並みの約1万2千石の寺領を有した。

幕末の戊辰戦争で焼け、川越喜多院より本地堂を移築

しかし幕末の戊辰戦争では、境内地に彰義隊がたてこもって戦場と化し、慶応四年(1868)官軍の放った火によって根本中堂を含め伽藍の大部分が灰燼に帰した。さらに明治政府によって境内地は没収された。明治十二年(1879)、寛永寺の復興が認められ、子院大慈院跡に川越喜多院より本地堂を移築、根本中堂として再建された。大慈院は幕末に最後の将軍慶喜が謹慎した寺で「葵の間」は今根本中堂境内に残っている。また喜多院の本地堂は、家康の遺骸を日光へ移送する途中に天海が4日間にわたり法要を行った場所に寛永十五年(1638)に家光によって建てられた。本尊は、伝教大師最澄の自刻とされる薬師瑠璃光如来像(国指定重要文化財)を秘仏として祀っている。

その後、関東大震災、太平洋戦争の空襲などで被災したものの、寛永寺は現在も境内地は約3万坪、天台宗別格大本山の格式を有し、根本中堂のある本寺をはじめ、開山堂、辯天堂、パゴダ、徳川霊廟、輪王殿、子院19坊などが残る。戊辰戦争で焼失を免れた清水観音堂、輪王寺門跡御本坊表門、徳川将軍霊廟勅額門などが重要文化財に指定されている。

旧境内地は、明治政府の殖産興業政策の一環として公園化が計画され、博覧会の開催、博物館、動物園を皮切りに、美術館、芸術大学、文化会館、図書館などが建設され、文化の都として体裁を整えていく。桜の名所となり、庶民の行楽地としてにぎわう。

江戸の名所を作りたいという天海の希望は達成された

天海は、単に江戸の鬼門封じ、徳川家の祈祷寺として寛永寺を創建したのではない。「京滋の名所を写し替えて庶民を楽しませようとした」(『「上野」時空飛行』浦井正明)。天海は堂宇建築だけでなく、奈良の吉野から桜の苗木を取り寄せ不忍池には蓮を植えて放生池とするなど植生にも配慮していた。上野は4代将軍の1660年代から花見の名所となった。幕府は滅んだが、今に至るまで江戸の名所を作りたいという天海の希望は達成されている。

天海大僧正は、木活字を用いて経典を出版するという一大事業も行い、その木活字は重要文化財に指定されている。こうした生前の数々の功績が讃えられ、朝廷より「慈眼大師」の大師号が下賜された。天海の墓は日光にあり慈眼堂として祀られている。天海を祀る慈眼堂は他に寛永寺(開山堂)、川越の喜多院、比叡山の日吉大社にある。

令和7年が創建400年にあたるのを記念し寛永寺では以下のような様々な事業を進めている。①手塚雄二画伯による天井絵奉納②根本中堂の改修工事③寛永寺の檀家である彫刻家富永直樹作「慈母観音像」の石膏原型の輪王殿展示④令和7年10月に寛永寺創建400周年慶讃記念法要⑤東京国立博物館での特集展示「創建400年記念 寛永寺」展開催令和7年7月8日 (火) ~ 8月31日 (日)⑥天海大僧正の足跡をまとめた記念誌発行。

(参考資料:寛永寺図録、寛永寺刊「天海さま」、寛永寺ホームページ、浦井正明『「上野」時空遊行』、宮元健次『日光東照宮 隠された真実』、中村晃『天海』他)