周囲を海に囲まれている日本は、古くから船が不可欠な運搬手段なっていて、ヒト、モノ、カネの全てが船により運ばれる経済社会を形成しています。これは日本ばかりでなく、世界の歴史を振り返ると船が社会を動かす重要な役割を果たしたことは皆さんもご存じだと思います。船は時代とともに進化し、船の進化が時代を動かす原動力となっています。江戸時代に伝統的な和船を造っていた伊豆半島の付け根にある戸田村の船大工たちが、ロシア人に指導されながら西洋船を建造した事例もその一つです。長く地域産業活動を調べてきた筆者から見ると、彼らが建造した西洋船は伊豆の風土が生み出した工芸品のように思えて仕方ありません。今回から数回に分けてその足跡を紹介します。

和船と洋船

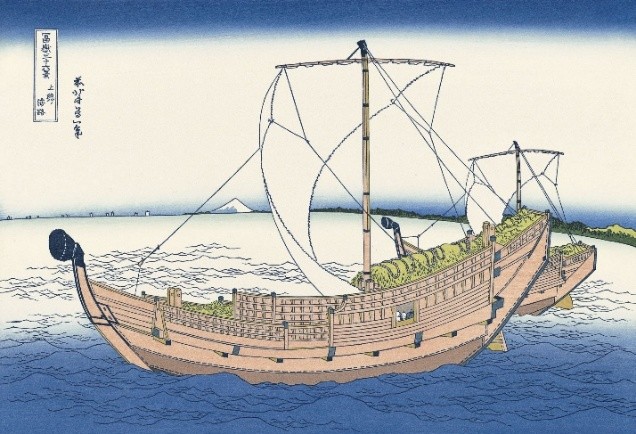

まず、和船と洋船の違いを簡単に紹介しましょう。和船が欧州諸国で発達した洋船と大きく異なっているのは次の二点と言われています。第一は船体構造です。西洋船は竜骨(キール)を中心に支柱やろっ骨材で構築されて、全体の強度が高く作られていましたが、和船の方は竜骨等の構造材が少なく、船全体が板で囲んだお椀のような構造でした。第二の違いは甲板の有無です。西洋船はしっかりした甲板があって船全体が一つの樽のような全天候型構造でした。しかし和船は甲板が無いものが多く、あっても風呂の蓋のように取り外しする簡易なもので、蓋のない桶のように大雨や高波に会うと水船になってしまいました。

構造上の違いは、船の航海距離に影響しました。西洋船は排水量が1千トン以上の大型帆船の建造が可能で、堅牢な船を高度な航海術で長距離航海を可能にしました。15世紀から17世紀にかけてのペイン、ポルトガルは、大型帆船軍を形成して大西洋を越えて中南米を襲い、次いでアフリカ、アジア地域でも植民地支配を広げていきました。歴史家はこの時期を大航海時代と呼んでいます。

この時期の日本は室町時代に重なっており、中国、東南アジアとの交易が盛んで西日本各地に外国船が来航するのが珍しくない時代でした。当然、日本国内でも洋船を建造する試みが行われ、江戸時代初期に徳川家康はウィリアム・アダムスに命じて洋式帆船の建造を命じたという記録が残されています。しかし、その直後から徳川幕府は外国船の来航を制限し始め、寛永10年(1633年)には鎖国令を発令、寛永12年(1635年)には大船建造禁止令を下して竜骨構造の船舶建造が途絶えてしまいました。

一方和船は構造上、悪天候で海が荒れると航行出来ず、常に沿岸に沿って航海するのが普通で、本州沿岸には多くの港が設けられ、経済の中心地であった大坂を要にした航路が整備されました。江戸から明治にかけての時期、日本海沿岸の港が北前船の往来で賑わったのは、和船の航行性能と無縁ではありません。

この状況に風穴を開けたのが200年後の幕末に襲来するようになった外国船でした。19世紀の欧米で開花した産業革命により蒸気機関で運行する鉄鋼船が開発されると、北太平洋には米国や英国の捕鯨船が活動するようになりました。同時期に英国が中国をアヘン戦争により半植民地化し、対抗するロシアも太平洋への進出を強めるようになると、他の欧州諸国は権益を求め日本に特使を乗せた軍艦(黒船)を派遣して開国を迫ったのでした。

重なる外国船の襲来に危機感を強め幕府は、海上防衛の強化を図るため江戸湾の防衛体制整備や洋式軍艦の建造を進めました。江戸湾の各所に砲台を構築して外国船からの攻撃に備え、西洋式大砲の製造を進めました。また西洋式軍艦を建造しようと大船建造禁止令を解いて浦賀造船所を開設し、鳳凰丸(ほうおうまる)を建造しました。鳳凰丸は嘉永7年5月(1854年6月)に竣工したが、幕府の与力や船大工が設計・建造した西様式帆船で、肋骨の数が少なく、肋骨に和釘で外板を張り付けた疑似洋式船でした。

しかし、すでに軍艦の主流は蒸気船に移っており、同船は輸送船として使用され、明治期に処理されてしまいました。鳳凰丸とほぼ同時期に伊豆半島の下田で建造されたのがヘダ号です。ヘダ号はロシア人の指導により建造された小型のスクーナー帆船で、専門家の間ではこれを日本最初の洋式船であるする見方が支配的です。でもこのヘダ号は、誰も予想し得なかった意外な状況から誕生しました。

プチャーチン再来日

話しは、安政元年11月(1854年12月)に日ロ和親条約締結交渉のため伊豆下田にロシア使節であるエフィーム・ワシーリエフ・プチャーチン提督(以下・プチャーチン)を乗せた戦艦ディアナ号が来港したことから始まります。

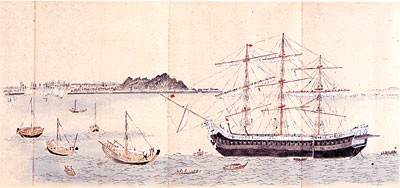

プチャーチンは日本との国交を求めたロシア皇帝の親書を携えて何度か日本に来港していたのですが、その都度拒絶されて使命を果たせずにいました。だが翌嘉永7年6月(1854年6月)、米国が徳川幕府との間で日米和親条約を締結したとの情報を得ると、同年10月(1854年11月)にプチャーチンは建造したばかりの戦艦ディアナ号に乗って再度来日したのです。ディアナ号は3本マスト、排水量2千トン、52門の大砲と乗員約500名の大型戦艦で、当時の日本人を威圧する迫力がありました。まずプチャーチンは、大坂に行って幕府と交渉したのですが、幕府側から伊豆下田で幕府の代表が面談する用意があると言われ、下田に廻されました。

幕府は、プチャーチンの応接係として大目付の筒井政憲(つついまさのり)と勘定奉行の川路聖謨(かわじとしあきら)を下田に派遣し、嘉永7年11月3日(1854年12月22日)に第1回目の会合が下田の福泉寺で開催されました。派遣された筒井と川路は、すでに前年嘉永6年7月(1853年8月)にプチャーチンが長崎に来航した折も幕府の応接係としてプチャーチンに対峙していました。したがって彼らは旧知の間柄で、下田で再会したあとの最初の会合は儀礼的な挨拶と会談の進め方だけを話し合い、第2回目会談を約束して別れました。

ディアナ号遭難

ところがその翌日、嘉永7年11月4日(1854年12月23日)午前10時ころ、突然大地震とともに大津波が下田湾を襲いました。紀伊半島南東沖から駿河湾沖にかけての地下を震源とする安政東海地震が発生したのです。さらに翌5日(1854年12月24日)午後4時ころには紀伊水道から四国沖を震源とする安政南海地震が発生しました。ともに南海トラフを震源地とする大地震です。

被害は伊豆から四国にかけての太平洋沿岸に及び、死者は数千人、倒壊家屋は3万棟を超える大きな被害をもたらしました。大津波が各所で観測され、和歌山県広村(現:広川町)では水田の稲むらに火を放ち住民を高台へ誘導した浜口梧陵の「稲むらの火」の逸話が残されています。

大地震は2回の本震だけでなく、大津波が幾度となく下田に押し寄せ、町内の家屋はほとんどが流失・倒壊、溺死・行方不明者は百名以上と下田の町は壊滅状態となってしまいまし。下田湾に停泊していたディアナ号も津波に直撃されてマストが折れ、船体は大きく損傷して浸水し、倒れた艦載砲の下敷きになって死者も出てしまいました。

この事態に幕府は、海防掛の江川太郎左衛門英龍(以下・江川)をディアナ号の修復監督として派遣しました。江川は伊豆韮山の代官ですが、海岸防衛に関心を持って独自の提案書を幕府に提出して評価され、江戸湾の防衛に向けた砲台(お台場)の構築と使用する大砲の製造を担当し、本拠地にしている韮山には製鉄に向けた反射炉を建設中でした。

江川は下田で川路と一緒に仕事をすることになりました。役職は川路の方が上役ですが、ともに享和元年(1805年)の生まれの同い年で、互いに開明的な考え方をもって親しく交流していました。江川は下田に赴くと被災した下田を視察し、川路からディアナ号の破損状況の説明を受けました。その際、川路は江川に破損したディアナ号の検分を提案したと言われます。江川は防衛対象である外国船に強い興味を持っており、川路に連れられてディアナ号の損傷状況を検分し、プチャーチンとも挨拶を交わしたでしょう。

ディアナ号沈没

江川が下田に赴く前にプチャーチンは、ロシアに帰国するため破損したディアナ号の修理を幕府に願い出て幕府はこれを了解していました。でも修理場所については、日ロの間でやり取りがありました。ロシア側の記録によると、当初、日本側は外国船の来航を許している下田港を修理地とするよう要請しましたが、ロシア側は地震の再発に加えて当時クリミア戦争の敵国だった英国やフランスの関係者から観察されることを恐れてこれを拒否しました。結局日本側が折れて、日ロが協力して伊豆半島の適地を探すことになりました。

双方の担当者は、ディアナ号のボートに乗って伊豆半島の海岸線を回って幾つかの港を見分し、最終的に西伊豆の戸田湾が適地と判断しました。戸田湾は、三方を山に囲まれ、駿河湾に向けて開いた港も御浜岬に囲まれています。このため湾内は穏やかで、かつ海上から監視される心配がありません。さらに湾内の砂浜が遠浅で、ディアン号を横にして修理するのが可能です。筒井、川路ら下田にいる首脳陣はロシア側の希望を幕府に伝え、幕府もこれを了解して川路を取締役、江川をその諸事管理役に任命しました。

修理場所が戸田湾に決まると、破損したディアナ号に応急措置を施し、海が凪ぐのを見計らって、嘉永7年11月26日(1855年1月14日)、戸田湾に向けて出帆しました。その際、ディアナ号の重量をできるだけ軽くするため52門の艦載砲も全て取り外されて日本側に預けられました。これらの艦載砲は、2年後の安政3年10月13日(1856年11月10日)、両国間で条約批准書が交換された際、ロシア政府からディアナ号乗組員救済のお礼として幕府に寄贈されました(現在、そのうち1門が横須賀市の三笠記念公園に展示されています)。

ディアナ号が下田港を出港して暫くすると、天候が急変して波浪が高まり、ディアナ号は舵を失ってしまいました。船は潮流に流され、戸田沖を通り越して富士川河口近くにある沼津藩の宮島村(現・富士市宮島)の沖合で浸水が激しくなり、やむなく錨を下ろしました。

ここでプチャーチンを含めた同船の乗組員は全員が荒海の中を海岸に脱出しましたが、その際に宮島村の村民が乗組員の上陸を助け、上陸後の食事や宿泊も提供してロシア人全員から感謝されました。嘉永7年11月27日(1855年1月14日)のことで、この日から元号が嘉永から安政に替わっています。

この頃、江川は自分がディアナ号修理に係る諸事管理役に任命されたことを知らずに韮山を経由して江戸に向かう途中でした。江戸で沢山お仕事が待っていたからです。江川は小田原で幕府の任命状を受け取ると、ディアナ号の受け入れに万全を期すため、行く先を戸田村に変更して引き返しました。そして途中の箱根に差し掛かった時、ディアナ号が遭難したとの報を受け、直ちに宮島村に進路を変更しました。江川の生真面目さが良く表れています。

宮島村に駆けつけた江川は、ディアナ号乗組員の救済策を講じ、下田にいる上司の川路と連絡を取り、プチャーチンを含めた乗組員全員を陸路で戸田村に移すよう取り計らいました。さらに江川は、沼津藩にディアナ号を戸田湾に移すよう要請しました。宮島村の地元漁師の協力を得て、村の沖合には百隻以上の小舟が集められました。排水量2千トンのディアナ号を沢山の小舟に曳航させて戸田湾まで移動させようというのです。

嘉永7年12月2日(1855年1月19日)早朝、集められた小舟はディアナ号に直接結ばれた親綱から枝分かれした子綱に結ばれ、錨を上げたディアナ号を戸田湾に向けて曳航を始めました。ところが曳航を開始して8㎞ばかり進むと、小舟たちが一斉にロープを切り離して逃げ去ってしまいました。彼らは沖合に発生した暗雲をみて天候の急変を察知したのです。

事実、程なくして天候が急変、海は大荒れとなって、浸水しているディアナ号はこれに耐えることが出来ず、海中に没してしまいました。プチャーチンらディアナ号の乗組員は、母国に帰る船を失ってしまったのです。

長谷川清:全国地方銀行協会、松蔭大学経営文化学部教授を経て2018年4月から地域金融研究所主席研究員。研究テーマは地域産業、地域金融。「現場に行って、現物を見て、現実を知る」がモットー。和光市在住。