菌類(カビ・きのこ・酵母)は、酒・味噌・醤油などの発酵を支えるなど日々の食物と深く関わっている。寄居町にある県立川の博物館で「埼玉の食と菌類」と題する企画展が開かれ(2025年10月4日~12月7日)、埼玉で食べられてきたきのこや発酵食品を紹介するとともに、その歴史を探っている。展示の内容について、同館学芸員の板垣ひよりさんにご説明いただいた。

今回の展示は埼玉の食文化と菌類の関係にスポットを当てたものです。

秩父の小昼飯「おっきりこみ」

北関東では食事の合間などに小昼飯(こじゅうはん)が食べられます。秩父地方にも味噌や醤油など発酵食品で味付けした様々な郷土食があります。そのうち、「おっきりこみ」は、幅広麺を野菜と煮込んだ味噌味のうどん。えびしは、小麦粉、砂糖、醤油、木の実、柑橘類の皮などを練り上げて蒸したお菓子です。展示に合わせ、館内のレストランで提供しています。

菌類(カビ・きのこ・酵母)は細菌とは異なる

菌類とは、一般にカビ、きのこ、酵母のことです。よく乳酸菌など細菌類と混同されがちですが、細胞のつくり、進化の流れが大きく異なっています。菌類は動植物の死骸を分解し栄養を得ます。また共生という形で様々な生きものと暮らしています。食べられる野生のきのこの多くは、樹木の根っこで共生している菌根菌と呼ばれるグループです。共生相手がない状態で栽培しようとするとうまくいきません。

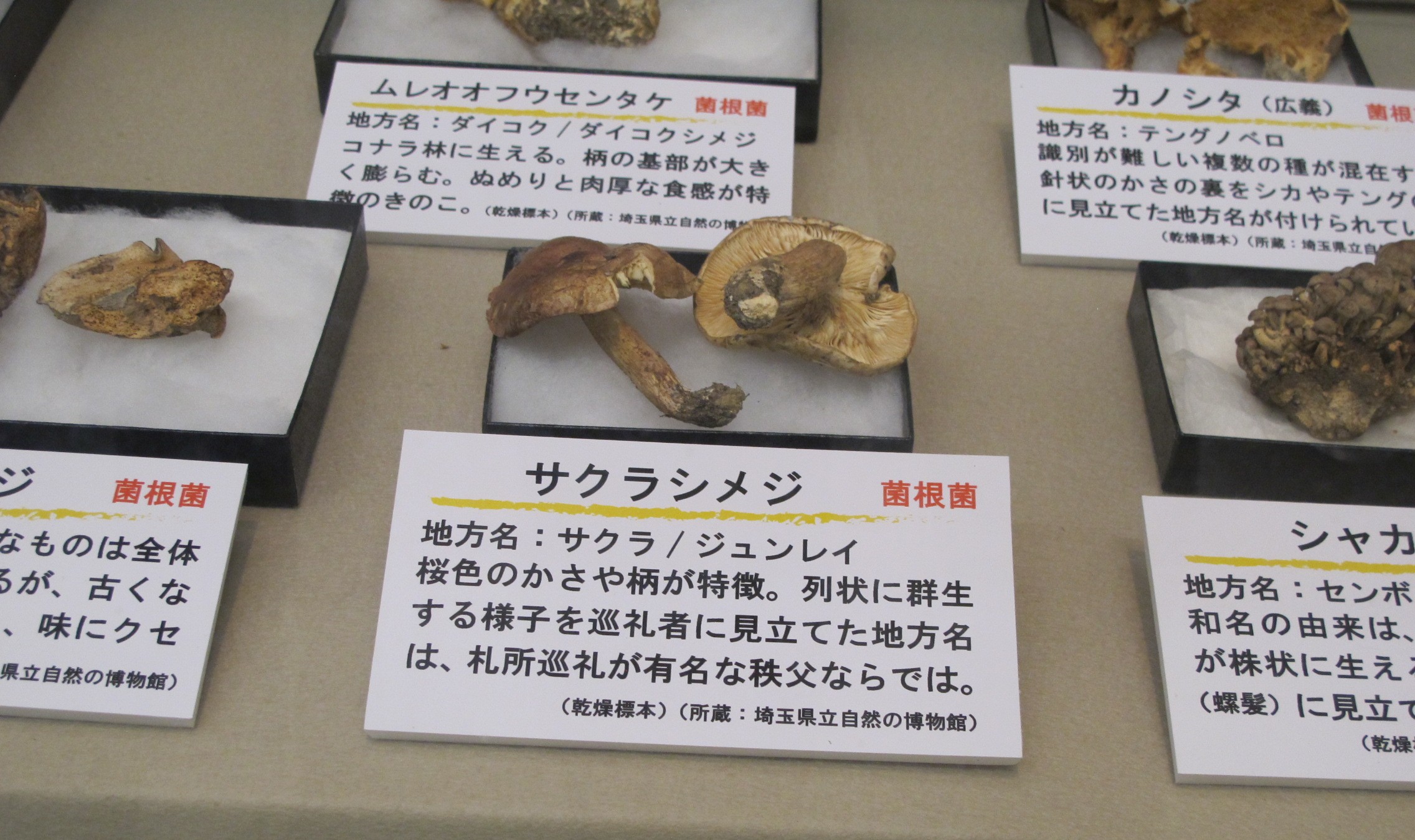

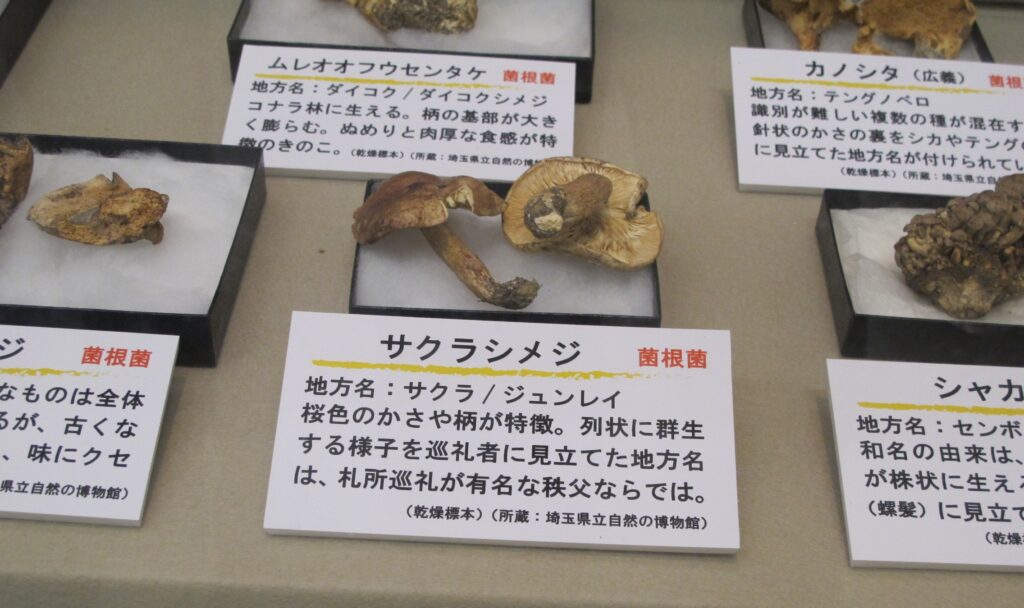

秩父では「ジュンレイ」と呼ばれるきのこ、サクラシメジ

埼玉で食べられてきた野生のきのこの一部を展示しています。特筆すべきはサクラシメジ。標本にしてしまうと干しシイタケのようですが、新鮮なものはピンクで美しいきのこです。このきのこは秩父では「ジュンレイ」とも呼ばれています。列状に生える姿を、秩父札所の巡礼者に見立てた地方名です。

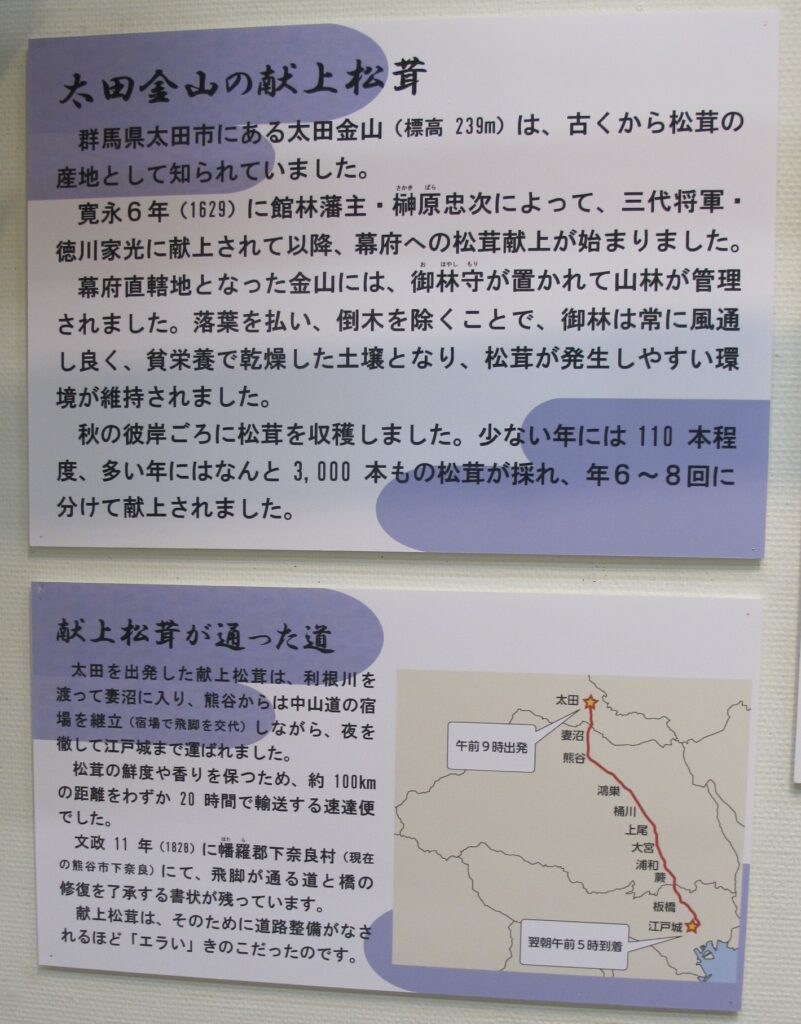

群馬県の太田金山で採られていたマツタケは将軍、皇室に献上

日本は世界で類をみない多種多様な栽培きのこが作られ食べられています。きのこ関連の歴史的な展示として、群馬県太田市の太田金山で採られていたマツタケが江戸時代に将軍家、明治以降には皇室に献上されていたという歴史を紹介しています。金山にアカマツ林があり、そこで採れたマツタケは、太田から利根川を渡り妻沼に入り中山道を使って江戸城に運ばれました。距離にして約100キロ。マツタケを入れた籠を担いだ2人の飛脚が、宿場町で交代しながら走ってわずか20時間で届けたそうです。

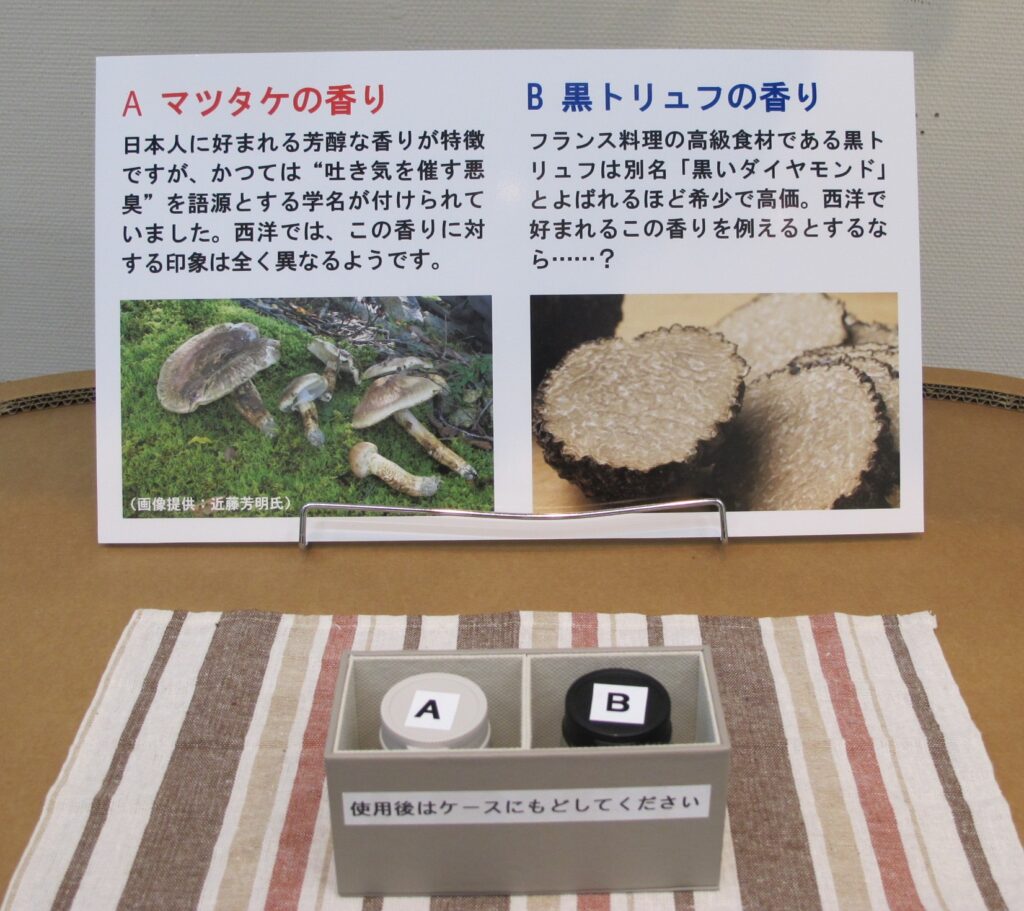

マツタケとトリュフの香り

日本人が好むマツタケの香りとトリュフの香りを比較体験できるコーナーを設けています。マツタケは日本では好きな人が多いが、海外では蒸れた靴下の香りとか、吐き気を催す悪臭とか不名誉な言い方もされています。トリュフは日本人では結構嫌いな人もいます。

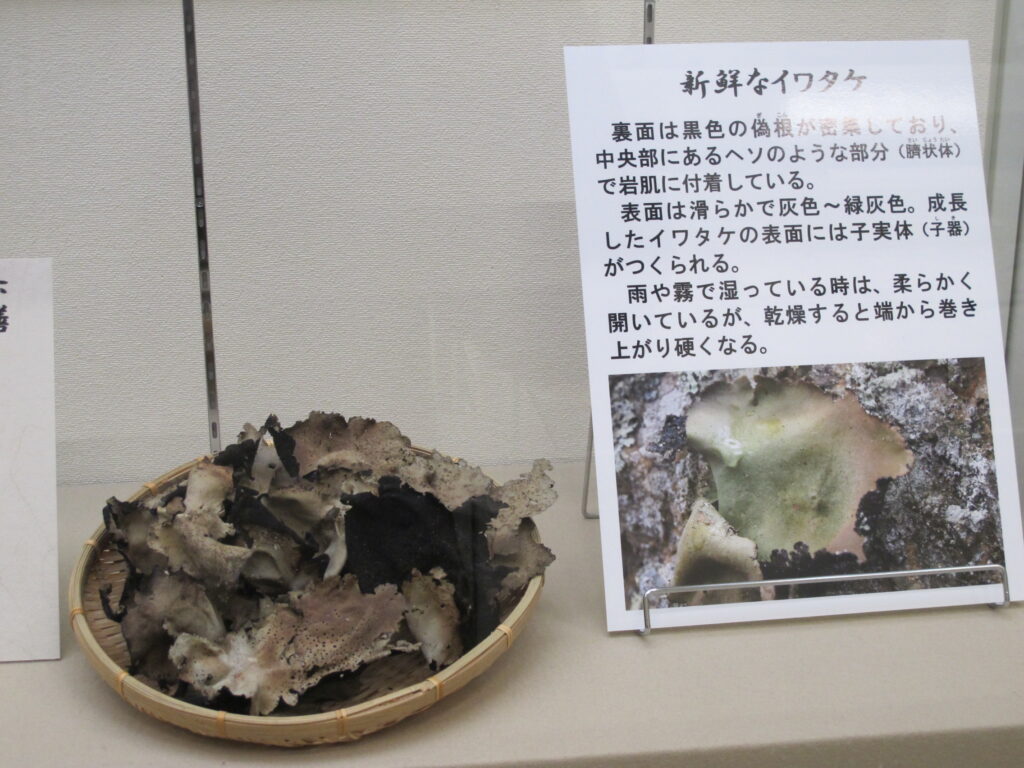

秩父では地衣類のイワタケを食べる

秩父には昔からイワタケ(岩茸)という地衣類を食べる文化がありました。イワタケはきのこではなく地衣類(藻類と共生する菌類)です。古くから酢の物とか天ぷらなど珍味として食べられています。イワタケは岸壁に生え、岸壁にロープを吊して危険なところで採取しなければなりません。環境変化によって生息地は減少しています。

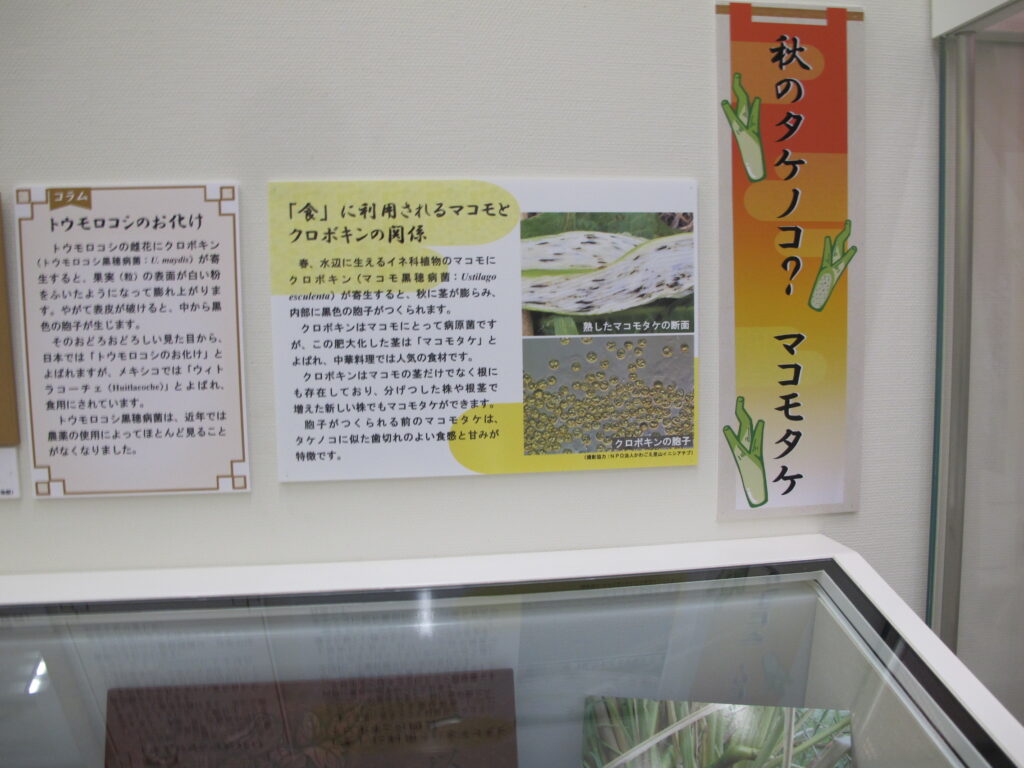

川島町周辺でコメの転換作物として栽培するマコモタケ

最近川島町周辺でコメの転換作物として休耕田を利用して栽培する農家が増えてきています。マコモタケは春水辺に生えるマコモの幼芽にクロボキンという菌類が寄生することでふくらんだ茎です。中国では一般的な野菜として食べられています。日本ではあまり普及はしていませんが、タケノコに似た食感と甘みがあり、おいしいです。

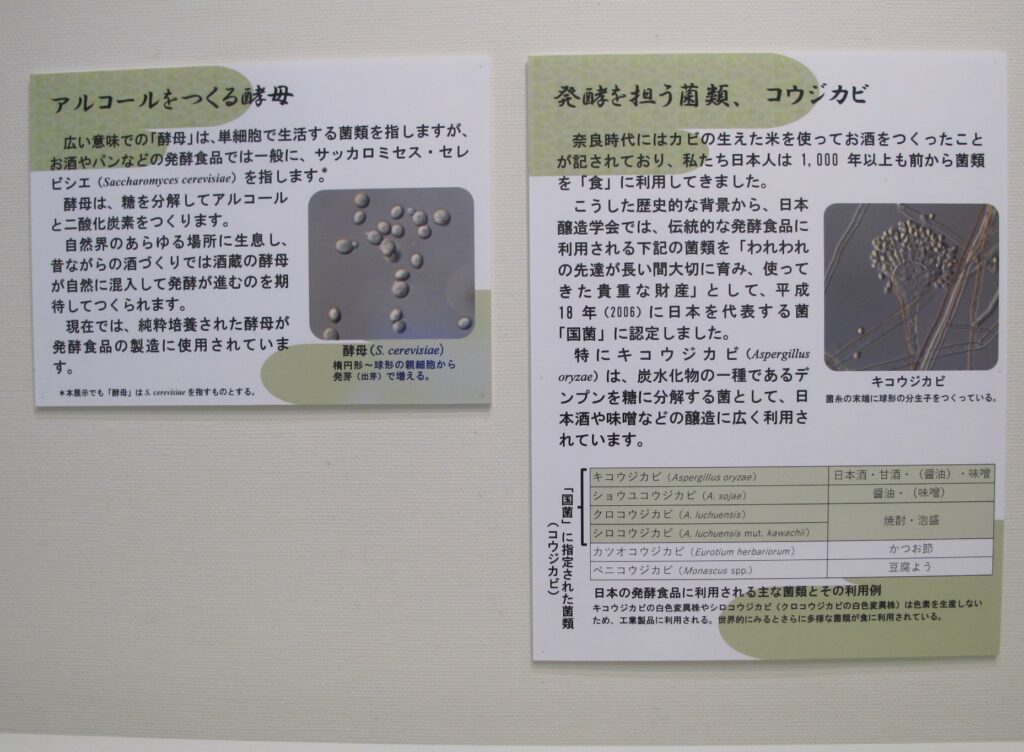

発酵を担う菌類、コウジカビ

発酵と腐敗はどちらも微生物が食品を分解することで起きる現象ですが、発酵は特に食品に生じる人にとって有益な変化のことです。コウジカビは発酵を担う菌類です。我が国では奈良時代からコウジカビを使って酒造りをしており、1000年以上前から菌類を食に利用してきました。こうしたことから、2006年に日本を代表する「国菌」に指定されました。

酵母は単細胞で生活する菌類ですが、発酵に関してはサッカロミセス・セレビシエを指します。糖を分解してアルコールと二酸化炭素を作ります。

発酵食品の醸造とその歴史 三峯神社での御神酒づくり

日本酒の製造は、コウジカビによるデンプンの分解と酵母によるアルコール発酵が同時に進む「並行複発酵」が最大の特徴です。

埼玉は関東一の酒どころですが、その歴史ではずせないのが三峯神社で昔、御神酒づくりをしていたことです。標高1100mの境内は水に乏しいため、おそらく下から汲んできた水をプールのような桶にためて、そこから引いて酒造りに用いていたのではないでしょうか。旅日記では酒蔵の見学が定番スポットになっていたと書かれています。相当量のお酒を造っていたようで、お酒は飲み放題だったそうです。

秩父(両神村)の浅見源作が昭和15年に県内で初めてワインを製造

ワインやビールを県内で初めて着手した人たちを紹介しています。ワインは、秩父(両神村)の浅見源作氏が昭和15年に県内で初めてワインを製造しました。

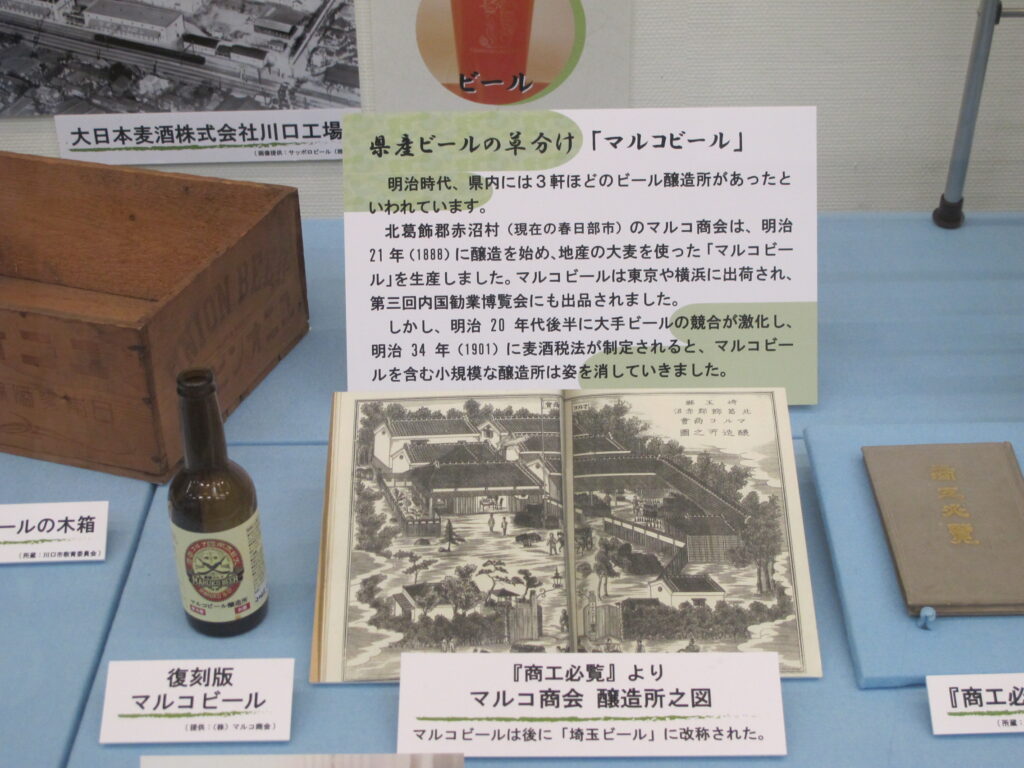

春日部にあったマルコビール

ビールについては、明治の初期に日本人によるビール醸造が始まり、県内には3軒の醸造所がありました。中でも現在の春日部市にあったマルコビールは東京や横浜にも出荷していたそうです。創業者田中恒固氏の子孫の方が、現在マルコビールの復刻版を発売しています。県内における大手ビールメーカーの歴史としては、川口に大正12年日本麦酒鉱泉(ユニオンビール)工場が建設され、昭和39年から平成15年までサッポロビールの工場として操業していました。

麦味噌製造 川口の田中家

埼玉では古くから麦栽培が盛んで、米味噌でなく麦味噌がよく作られていました。九州の白くて甘い味噌と違い、しょっぱくて赤い辛口です。麦味噌をたくさん作っていたのは、川口。特に田中家は「上田一」の商標で業界を牽引し、4代・5代の田中德兵衞氏は全国味噌工業組合連合会の会長を務めました。今はすべての醸造元が営業停止しましたが、伝統的な川口味噌を復活させようという動きがあるそうです。

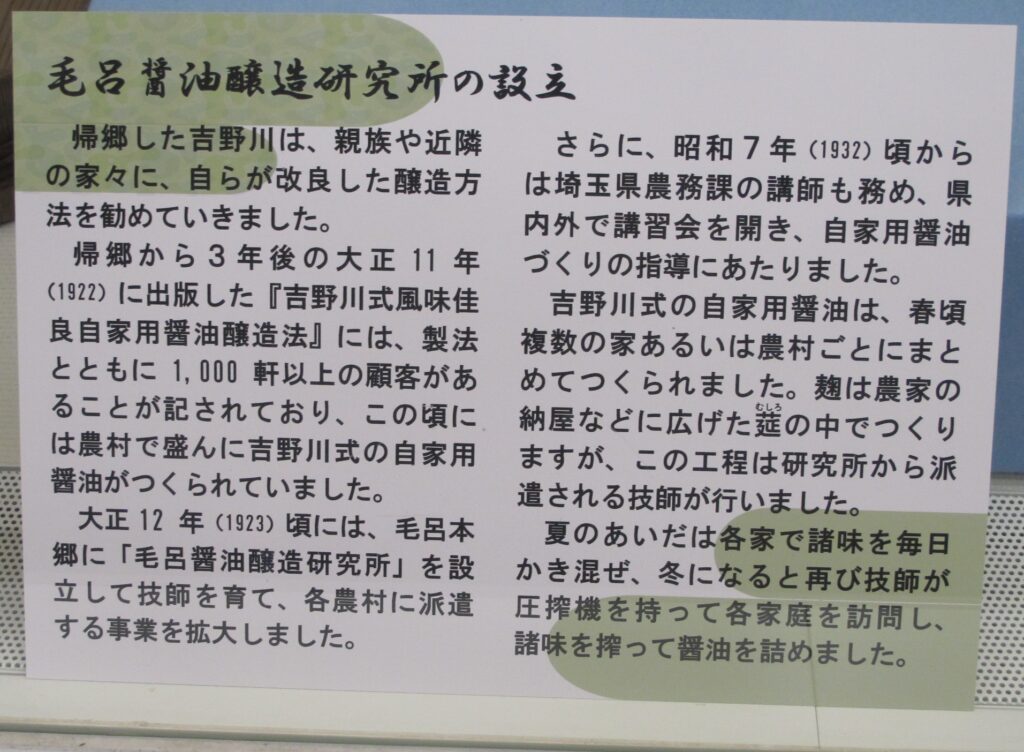

毛呂山の吉野川周作は自家用醤油醸造法を開発

埼玉では、濃口醤油が好まれて作られています。昔は味噌も醤油も各家庭で作られました。ただ、味噌に比べて醤油は失敗が多かった。毛呂山に生まれた吉野川周作氏は、自家用醤油のつくり方の改良に取り組み、1923年には毛呂醤油醸造研究所を設立、技術者を育て各農村に派遣するという事業を始めました。現在でも毛呂山歴史民俗資料館では、ボランティアと一緒に吉野川が開発した方法で醤油を作っています。