代替船建造に向けた担庵の奮戦

ロシアの軍艦ディアナ号が宮島村(現・富士市宮島)沖で沈没したことを現地で知った同号の修復監督であった江川太郎左衛門(以下・担庵)は、すぐさまロシア使節で提督のプチャーチンと対応を協議しました。担庵は、当初、沈んだ船を引き揚げて修理しようと提案しましたが、プチャーチンは破損状態のディアナ号を引き揚げても使用に絶えず、むしろ代替船を建造したほうが合理的と主張し、安政元年12月5日(1855年1月22日)に建造許可を申請しました。

担庵もプチャーチンの主張を理解して後押ししたのでしょう、2日後の安政元年12月7日(1855年1月24日)、下田にいる筒井、川路らプチャーチンの応接掛は協議し、「我が国にロシア使節として来ているプチャーチンが船を失い困っているとき、その要望を容れて代替船の建造場所を提供するのは国際信義の上から当然のことで、この申し出を許可するのが至当」として異例な速さで代替船の建造を認め、幕府に上申しました。代替船の建造場所は戸田村とし、代替船の設計はロシア人乗員らが担当して日本側が資材や作業員などを提供、支援の代償として同型船を建造して日本側へ譲渡するという条件です。この上申書を幕府は了解し、担庵と川路を日本側の責任者に任命しました。

担庵はプチャーチンと代替船を建造する方向で合意すると、直ちに戸田村に行って受入れ態勢を準備に取りかりました。しかし、戸田村に配属されていた普請役の中には担庵の指示に従わない者がいて準備作業が進みません。担庵は立腹して韮山に帰ってしまいました。物事を合理的にことを進める担庵は、訳の分からない言い訳を並べて仕事を回避する普請役が許せなかったのです。

この知らせを受けた川路は驚き、腹心の部下を韮山に派遣して担庵の再考を懇願すると同時に江戸表にも連絡し、幕閣も担庵に戸田村に戻るよう要請しました。ここまで慰撫されると担庵も戸田村に行かざるを得ません。安政元年12月6日(1855年1月23日)、担庵は戸田村に戻ると、担庵は精力的に動いて数日のうちに代替船建造の段取りを整え、5日後の安政元年12月11日(1855年1月28日)に韮山の自宅に戻ってしまいました。

ディアナ号が沈没して10日足らずの間に代替船の建造が決まったのは、担庵と川路の連携なくして成し得ず、代替船の建造準備をたった5日で終えた担庵のリーダーシップは見事です。

でも、この頃から担庵の体調が悪化し始めました。宮島村でディアナ号遭難にかかる一連の対応を図っている際に風邪も患って体調を崩してしまったのです。もともと担庵には消化器系の持病があったと言われ、海防掛としての激務にディアナ号問題が重なって担庵の身体が耐え切れなくなったのです。

それにもかかわらず江戸表からは登城するよう督促されています。担庵は無理を押して安政元年12月13日(1855年1月30日)に江戸に向かい、15日(1855年2月1日)に江戸本所南割下水(現在・東京都墨田区亀沢1丁目)の江戸屋敷に入りました。しかしその時、担庵は立ち上がる力を失っており、そのまま床についてしまい、一月後の安政2年1月16日(1855年3月4日)に皆に惜しまれながら没しました。享年55(満53歳)でした。

ヘダ号の建造

場面を戸田村に移します。伊豆の一漁村だった戸田村は、3千人の住民に加えて約5百人のディアナ号乗組員、幕府の役人、造船のための大工や人夫などで溢れかえりました。村の警備が厳重に行われ、村内の入浜(いりはま)、小山田、修善寺越え、真城(さなぎ)越え、小土肥(おどい)越え、井田(いた)越えの6か所には見張りの番所が設置されて、外部からの侵入やロシア人の逃亡、日本人との交際が出来なくなりました。その一方でディアナ号の乗組員全員に宿舎や食料の手配が迅速に行われました。

これか可能になったのは、担庵が戸田村を去った後に代替船建造に係る庶務事項を担庵が現地に残した松岡正平、柏木総蔵ら手代たちがしっかり運営し、斎藤周助、稲田武左衛門ら戸田村の名主らも協力を惜しまなかったからです。残念ながら彼らの名は歴史に埋もれてしまいましたが、代替船の建造に携わった伊豆の船大工7名は歴史に名を残しています。上田寅吉(とらきち)、緒明嘉吉(おあけかきち)、石原藤蔵(とうぞう)、佐山太郎兵衛、鈴木七助、渡辺金右衛門、堤藤吉(とうきち)らです。この他にも伊豆の各地から大勢の船大工が集められ、7人はその中心となって作業に取り組みました。

代替船を建造する場所は、海底の傾斜度、地質、西風に対する位置、宿舎との距離などを考慮して戸田湾の牛ヶ洞(うしがほら)に決められました。建造する船は、ディアナ号に乗船していた技術将校モジャイスキー大尉が指導し、船内にあった雑誌に掲載されていた設計図を参考にスクーナー船とされました。スクーナー船は、欧米各国で建造されていた操作がしやすく、足の速い帆船で欧州各国で沢山造られていました。でも当時の日本人が見たこともない西洋船です。

西洋船の設計図は、造船御用掛に指名された戸田村の太田亀三郎宅で約55日を要して作成されました。設計図の作成に並行して建造に必要な資材が集められました。銅延板(どうのべいた)、銅棒、鋲(びょう)、地鉄(ぢてつ)、釘など金属材の多くは江戸から送られ、木材は多くが伊豆半島に広がる幕府の直轄林から、一部は沼津の千本松原から大きく、良質な樟(くすのき)や松が伐採されて戸田港に運び込まれました。こうした資材の調達だけでも、如何に担庵の手代たちが優れていたかが分かります。

西洋船の建造は、担庵が死去して数日後の安政元年12月24日(1855年2月10日)から始まりました。7人の船大工たちは和船の建造に精通していましたが、西洋船は見たこともありません。船の設計図を書いたロシア人たちとは言葉が通じず、彼らは通訳を介し、または身振り手振りで設計図の意図を読み取ろうと努力しました。設計図に記載されてたインチ寸法が全く分からず、ロシア人とのやり取りを通じて何とか理解し、作業用の図面に総長81尺1寸、肋骨心距中央部1尺7寸5分など端数を書き込んで対応しました。

意思疎通に苦労したものの、船大工たちは今まで手がけたことのない西洋船の建造を伝統の大工道具である鋸(のこぎり)、鉋(かんな)、ノミ、指金(さしがね)などを上手く使いこなして進めていきました。彼らが和船の建造を通じて培った木材の加工・据え付けなどの技が西洋船の建造にも役立ったのは言うまでもありません。船大工たちは未経験の作業も余儀なくされましたが、彼らが困難を乗り越えることが出来たのは、西欧という未知の世界の船造りに対する好奇心だけでなく、ロシア人から教えられた技術を学習し、理解・実践する能力を彼らが蓄えていたからでしょう。沼津市戸田造船郷土資料博物館に展示されているヘダ号の模型をみると、竜骨に据え付けられた沢山の肋骨が見事に並び、船大工たちの技量が良く分かります。

建造作業は昼夜に渡って行われ、船体は約80日余りで完成しました。出来上がった船体は、全長約25m、幅約7m、竜骨約19m、排水量約100トンという当時の日本では堂々の大型船です。今まで見たこともない船体を眺めながら船大工たちは、自分らが手掛けた仕事に誇りを抱いたことでしょう。

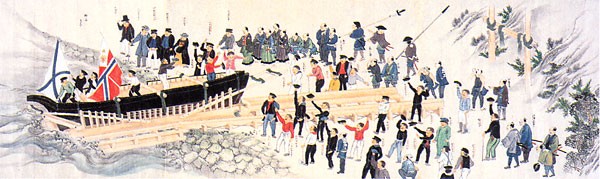

進水式は、安政2年3月10日(1855年4月26日)に行われました。プチャーチンは、この日本で最初に建造された西洋船を建造の地である戸田の住民への感謝をこめて「ヘダ号」と名付けました。プチャーチンが残した上申報告書には「ヘダ号の進水式に多数の観衆がつめかけた」と記されています。

進水式を終えて海に浮かべられたヘダ号には、船底にバラストが置かれてマストが建てられ、艤装が施されて安政2年3月17日(1855年5月3日)に乗り試し(試運転)が行われました。乗り試しの当日は雨が降り、風も強かったものの、ヘダ号は差し障りなく航行して関係者を喜ばせました。

日露和親条約の締結

さて肝心の日露和親条約の締結交渉はどうなったのでしょう。思いもよらぬ大震災で下田の町が壊滅状態となったにも関わらず、日露和親条約締結に向けた協議が進められました。是が非でも条約を締結しようとするプチャーチンの熱意が交渉会議を進めさせたのです。嘉永7年11月7日(1854年12月26日)から、副官ポシェートが下田で事務会合を開始し、全権交渉を挟んで条約案の策定に向けた事務折衝が続きました。

折衝はロシア側が有利なうちに進められたようです。その年3月3日(1854年3月31日)に米国が、7月15日(1854年8月8日)には英国がそれぞれ幕府と和親条約を締結しており、幕府がロシアとの条約締結を拒む理由が亡くなっていたからです。また12月9日(1855年1月26日)に米国海軍のフリゲート艦ポーハタン号が来航した折、ディアナ号の将官が同艦を訪れて情報を得たこともロシア側に有利に働き、協議は急進展しました。

そしてヘダ号の建造が開始される直前の安政元年12月21日(1855年2月7日)、プチャーチンが下田に赴いて長楽寺で日露和親条約9か条と同付録4か条がロシア使節プチャーチンと日本側の筒井政憲、川路聖謨、下田奉行らとの間で締結されました。幾多の困難を乗り越えて条約締結にこぎつけたプチャーチンは、安どの胸を撫で下ろし、この成果を出来るだけ早くロシア皇帝ニコライ一世に報告したいと思ったでしょう。

なお、この日露和親条約では両国の国境について「今より後、日本国と露西亜国との境、エトロフ島とウルップ島との間にあるべし。(中略)カラフト島に至りては、日本国と露西亜国の間において、界を分たず是迄仕来りの通りたるべし」としています。これを踏まえて日本政府は、昭和56年(1981年)、閣議了解をもって本条約が調印された2月7日を「北方領土の日」とすることを定めました。

プチャーチンの帰国

日露和親条約を締結したプチャーチンは帰国を急ぎました。プチャーチンは、条約締結の直後に幕府とディアナ号乗組員の帰国について話し合い、建造中の船では全員を帰国させることが出来ないため外国船を雇って何陣かに分けて帰国させることで合意していました。

帰国第一陣は、ヘダ号の建造が進行していた安政2年2月25日(1855年4月11日)に傭船契約した米国船フート号に159名が乗船して帰国しており、プチャーチン自身も第二陣で帰国する意向を幕府に伝えていました。しかし彼は内心、建造しているヘダ号に第二陣を乗せて帰国しようと考えていたようです。事実、3月18日(1855年5月3日)夕刻、プチャーチンは部下47名と一緒にヘダ号に乗り込み、帰国してしまいました。

これを聞いた川路らは驚いたでしょう。彼らは当初プチャーチンが幕府に伝えたようにプチャーチンは傭船で帰国し、ヘダ号は傭船を手当てする要員が乗る連絡船と思い込んでいたからです。でもヘダ号で帰ってしまったプチャーチンを呼び戻すことは出来ません。川路らは諦めざるを得ませんでした。

これに関連して、幕府はヘダ号の建造を認めた際、幕府用として同型船を一隻並行して建造するよう担庵に指示し、川路からプチャーチンに依頼していましたが、プチャーチンは自分たちが乗る船の建造を優先しました。幕府から要請された船は、後日、ヘダ号を幕府に提供することで要求に答えたことになると考えたのでしょう。事実ヘダ号は、安政3年10月13日(1856年11月10日)に両国間で日露和親条約批准書が交換された際、52門のディアナ号艦載砲と合わせて日本に返還されました。なお第三陣として残された278名は、同年6月1日(1885年7月2日)にドイツ船グレタ号でロシアに向かいましたが、途中で交戦中の英国船に拿捕されてしまい、ロシア人全員が帰国できたのはクリミア戦争の終結後1856年でした。

日本の西洋船建造を刺激

ヘダ号の建造は、当時の日本が求めていた西洋船建造のニーズに合致していました。幕府が6隻の同型船を戸田湾で建造するよう命じ、水戸藩や長州藩なども同型船の建造を進めたことでそれが裏付けています。幕府の担当者は、追加建造したスクーナー船の呼称を戸田村が属していた君沢郡に因んで君沢形(きみさわがた)帆船としたが、船大工たちはこれを「くんざわがた」と呼び、これが一般化しました。君沢形帆船は、明治から大正にかけて日本の内航海運で使用されたほか、和船の船体にスクーナー帆装を取り入れた和洋折衷の木造船も建造されて内航海運の主力を担いました。ヘダ号の建造が日本の船造りを変革させたのです。

君沢形帆船の建造は全国各地で行われ、ヘダ号を建造した船大工たちは戸田を離れていきました。造船世話掛の中でも一番若かった上田寅吉は、幕府の長崎伝習所を経てオランダに派遣され、帰国後は艦船の建造に係わってわが国造船界の発展に寄与しました。

造船世話掛の多くは時代が明治に移る前に亡くなってしまい、ヘダ号建造の舞台となった戸田村も幕府が発注した君形船の建造が完了すると元の静かな漁村に戻りました。しかし、ヘダ号の建造は村の人々にとって忘れられない重大事でした。村の誇りとして記憶され、昭和44(1969)年にはヘダ号建造の歴史資料を展示する戸田造船郷土資料博物館が開設されました。

戸田村は2005(平成17)年4月に沼津市に編入され、同博物館も開設後60年近くたって老朽化が進んでいます。沼津市は、同博物館を別の場所に移転新築する計画をもっているようですが、新たな施設がヘダ号の歴史を記念するだけでなく、世界の人々を戸田湾に惹きつける魅力的なものとし、新たな地域振興の牽引力になるよう期待しましょう。

長谷川清:全国地方銀行協会、松蔭大学経営文化学部教授を経て2018年4月から地域金融研究所主席研究員。研究テーマは地域産業、地域金融。「現場に行って、現物を見て、現実を知る」がモットー。和光市在住。