霊山での厳しい修行により呪術力を追求し人々の求めに応じて現世の利益を祈り出す修験道は、中世から近世にかけ興隆し、武蔵国にも各地に修験道場、寺院があった。埼玉県立嵐山史跡の博物館は2025年11月、「埼玉の修験道と近世の到来」と題する講座を開いた。担当した同館学芸主幹の関口真規子さんに、修験道と武蔵国における歴史についてあらましをご説明いただいた。

修験道とは 山で厳しい修行をして得た能力で、加持祈祷を行い現世利益をもたらす

修験道は、山で難行苦行をして呪術力を持って、とオカルト的に注目されがちですが、人々が願い・幸せを求めて祈祷として修験者(山伏)に頼み、それを祈り出す、祈りによって幸せを実現させる、という力を山岳での修行で得るのが修験道です。つまり修験者は、山で厳しい修行をして、それで得た能力で、加持祈祷を行い現世利益をもたらすわけです。

領主から庶民まで様々な人から頼まれて祈って現世での幸せを祈り出すことをしていましたが、その他に、・熊野をはじめとする霊山のお札を配る、・市を開く時に無事と繁栄を祈る、・調伏:相手をやっつける祈り(武力に匹敵する)、・医療行為:祈りで病気を治す、・注連払い:祠の神前に注連縄(しめなわ)を張りお祓いする、などの役割もありました。

山岳霊場 紀伊が中心、各地に修験道場の霊山

山岳で修行をする霊場は、大和国吉野から大峯山を経て紀伊国熊野に至る一帯が中心でしたが、それ以外に各地域に霊山がありました。埼玉なら黒山(越生町)、慈光山(ときがわ町)、三峰山(秩父市)、両神山(秩父市・小鹿野町)など、いろいろなところに修行の場がありました。修験者は霊地にあるお寺、あるいは他の地域の寺院や祈願所を拠点に活動しました。

仏教の一分野として中世から展開

修験道は元々、中世に密教(天台宗、真言宗)から分かれて展開しましたが、仏教宗派との関係には必ずしも囚われていなかったようです。中世にはいってから、役行者(えんのぎょうじゃ)や聖宝(しょうぼう)など過去の呪術者や著名な僧侶を開祖や中興の祖に崇めるようになり、独自に教義なども整えられるようになりました。また修験の担い手は僧侶だけでなく得度をしない人でも修行の回数で地位が得られました。霊山での厳しい修行(斗藪=とそう)を積み重ね、人々の求めに応じて現世での利益を祈り出す呪術力の獲得を追求しました。

武蔵国における修験道は熊野信仰として広がる

武蔵国における修験道は、まず熊野信仰として広がりました。それには、熊野那智山が武蔵国豊島郡に荘園を持っていたこともありました。熊野の神さまを地元に呼んで熊野神社を建てることも盛んになり、関東には中世まで遡れる熊野神社が多くあります。

武蔵国には多くの熊野先達

一般の人が熊野に詣でるには熊野先達という人に導かれました。熊野で祈祷をする御師(師)の配下で信者(檀那)の世話をするのが先達で、武蔵国には42人いたようです(熊野御師文書)。武蔵国は先達も信者も多く、檀那は武士の氏族、地縁、血縁で組織されていました。比企地域周辺の修験者(先達)には苦林先達、坂戸の勝呂門香房、慈光寺などがいて、武蔵の熊野信仰は顕著でした。

聖護院門跡道興の武蔵国行脚

聖護院門跡という京都の寺が熊野三山検校という地位にありました。鎌倉後期に熊野三山検校職が熊野三山を統括するトップについたことで、聖護院門跡は各地の熊野先達や修験者を束ねていきます。

聖護院門跡の道興という人が15世紀後半に全国を巡り、2回目の文明18年(1487)から翌年にかけ武蔵国を訪れます。その紀行歌集は「廻国雑記」として著名です。狭山の佐西観音寺(笹井観音堂)に4,5日滞在したり、川越の大塚十宝坊(後に難波田に移った)、景勝院(川越市上寺山)、熊野先達福泉坊(所沢)、勝呂(坂戸)、野寺(新座市八幡満行寺)、観音寺(所沢市遊石山満行寺)などを訪れました。

本山派形成 先達5院が埼玉に

道興という京都の偉い修験者が来たことで各地の修験者はその傘下に入り組織化に成功します。ここに本山派が形成され地域の修験者が再編成されました。

本山派は各地に「霞」と呼ぶ区域を設け有力修験者を管理の立場に任命していきました。本山派の先達全国29院のうち武蔵には9院がありました。そのうち、現在の埼玉圏域には幸手不動院、川越十宝院、越生山本坊、笹井観音堂、中尾玉林院の5院、江戸時代後期に三峰観音院が追加されました。

真言宗系の当山派、近世になり本山派と争う

当時、もう一つの修験道教派であった当山派は大和国を中心とする近畿の先達衆から構成されていましたが、中世において特定の権威を持たず、本山派から支配的な影響力を受けていました。しかし徳川幕府が開かれると、新しい権威の下で修験道社会は転換を求められます。

聖護院門跡(本山派)は地域全体の修験者を管理しようとし、注連払いの法要を行うのに役銭を徴収することを命じます。これに対し真言宗寺院や当山派の修験者が反発、真言密教の本山である京都の醍醐寺(三宝院門跡)に訴え、醍醐寺は徳川方に理不尽を訴えます。当山派は三宝院とともに、本山派と激しく争うことになりました。

比企地域の関東真言宗寺院には、鉢形・長久院、越生・報恩寺、井草・金乗院、岩殿山・護摩堂、入西勝呂・大智寺などがありました。

修験道法度の制定 天台宗の本山派、真言宗の当山派の図式

両派の争いはおよそ10年続きましたが、慶長18年(1613)幕府により争いをやめさせるため修験道法度が制定されました。2通から成り、1通は、本山派と当山派は別々とし本山派が地域を管理するのは否定。もう1通は本山派が真言宗の寺に税を賦課してはいけないというものです。

これに伴い、当山派修験者の活動に真言宗寺院の本末関係が反映されるようになりました。ここから天台宗の本山派、真言宗の当山派の図式ができたことになります。

江戸後期の修験者数(「新編武蔵風土記稿」)は当山派240(他に真言宗で修験道に関係ものが10)、本山派330カ所でした。

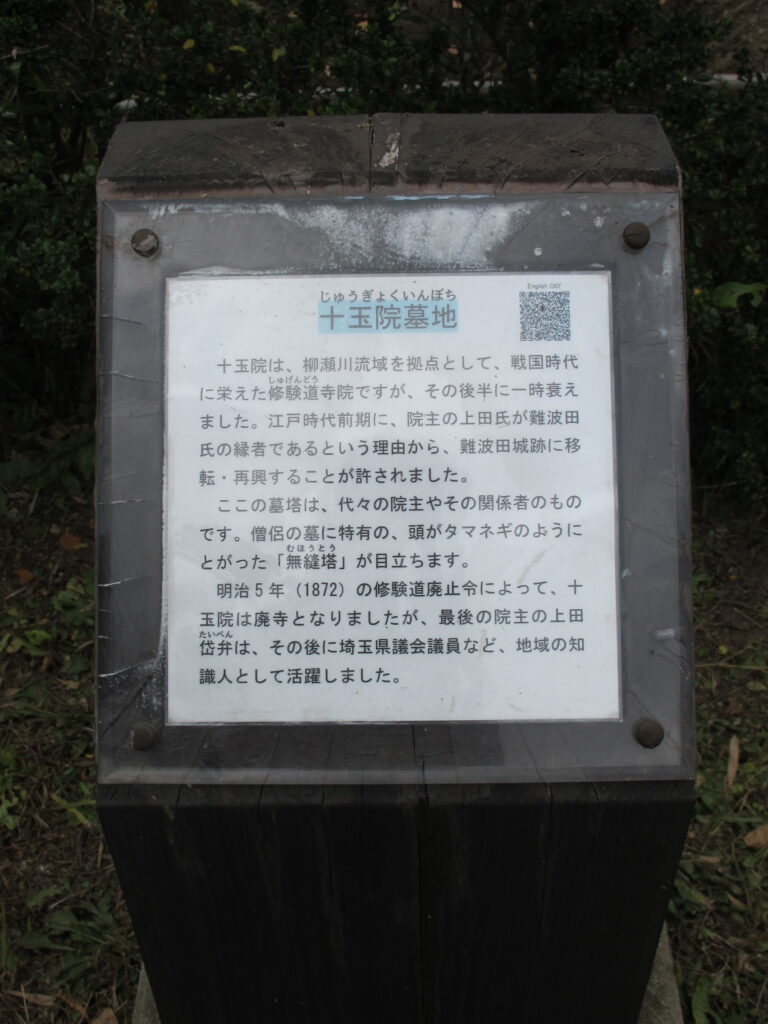

明治以降、修験道廃止令

明治5年、修験道廃止令が出て、本山派、当山派も解体されました。修験者はそのまま神主になったり、帰農した人もいました。ただ、公式には禁止はされましたが、その後も修験道による加持祈祷は行われ、今でも羽黒山、三峰山、高尾山、大峯山、熊野などは修験道を継承する霊山として山伏の修行をする人もいます。