朝霞市のNPO法人メイあさかセンターは、日本とマレーシアの小学生の絵の交流を38年間続けている。また介護予防のミニデイサービスも担い、ユニークな打楽器演奏の音楽療法を取入れるなど、創意あふれる多彩な事業を展開している。永年市民活動を率いてきた尾池富美子代表理事にお話をうかがった。

家族で始めた市民活動

―活動はいつから。

尾池 NPO法人化したのは2001年ですが、活動そのものは1988年からです。

―経緯をお話いただいていいですか。

尾池 簡単に言うと代表尾池富美子の家庭の問題を社会化した活動、なんですね。そのこともあって、一つの団体で国際協力から高齢者福祉まで幅が広いんです。

最初私が個人でしていた西アフリカ、シエラレオネの教育里親運動に、何人かの方が集まって来られたんですね。マレーシアとの交流も家族だけで87年から始めました。

―高齢者福祉は。

尾池 たまたま私は朝霞市の社会教育指導員をしていたのですが、義理の父が凄い認知症になっていて、88年の3月に辞めて4月には自宅開放をした。今で言う認知症(その頃は痴呆症って言ってました)の人と家族が一緒に我が家に集まってお茶を飲んで喋って泣いて笑って肩の荷を降ろして、明日からまた一生懸命介護しましょうよっていう場です。

それをする時に、ヘルパーさんや保健婦さんは個人の家に集まって呼び込むことができないので、ちっちゃな「メイ(MAY)文庫」という任意団体を作ったんです。

―MAY文庫とは。

尾池 84年に私の子供達「みほ」、「あつし」、「やすゆき」の三人が作った家庭文庫の名MAY文庫のボランティア精神をとりました。

マレーシアとの交流:小学生が絵を交換「日馬児童絵画展」

―今のNPOの活動の柱はマレーシアとの交流ですか。

尾池 大きな柱です。NPO法人としての定款は国際協力型なんです。

―マレーシアとの交流はどのようにして始まったのですか。

尾池 84年に、私の夫が単身赴任をしたんですね。当時うちは親子5人と義理の両親と重度障害者の義理の弟がいる介護家族でした。お父さんが単身赴任をする時に家族会議をして、お父さんもマレーシア人にお世話になるし、私達も介護チームからお父さんが抜けちゃうと近所の人、周辺の人達にお世話になるので、3年たったら何かマレーシアと日本を繋ぐ事をやろうねって赴任前から決めていたんですね。

で2年半経った時に教育委員会で知り合った大学教授が色んなアイデアをくれて、一つのツールとして児童画があると。子供達が通っていた朝霞第四小学校にお願いし絵をいただいてマレーシアに持って行って、一週間滞在の間に30点貰って帰ってこれたんです。

―絵の交流とは、小学生の描いた絵を向こうに持って行って子供達に見てもらうことなんですか。

尾池 それで交換して来るんです。世界中で絵を交換している団体っていっぱいあるんですけど、うちのように学校教育と連携しているのは珍しいです。基本は学校で普段の授業のカリキュラムにのっとった作品です。

―持ち帰った絵はどうするのですか。

尾池 持っていった絵は向こうの小学校にプレゼント、向こうからも展覧会で展示した作品を持ち帰る。それを日本の小学校で展示、 半年したら返していただいて、私たちで一般公開展をします。

―一般向けの展覧会はどこで開くのですか。

尾池 公共施設ですね。朝霞の場合でしたら、図書館のギャラリー、集会室、それからコミュニティーセンター、産業文化センターのギャラリー。

朝霞市内の10の小学校全校、マレーシアは3州4市が参加

―その後絵の交換が広がってきた。

尾池 今は朝霞市内の10の小学校全校、新座市1校、都立小平特別支援学校が参加しています。小学生1年から6年全各年が対象で、 各クラスから2点選んでもらいます。

―マレーシア側は。

尾池 3つの州の4機関と交流しています。

―交流はどのくらいの頻度で。。

尾池 基本的に学校教育の中で年2回お願いしてきました。うちは代表ないしは他の人達がマレーシア中歩いて、交換をして或いは展覧会をした後で交換をするとか。

今年で38年になり、私はもう200回以上往復しています。ただコロナ禍でだいぶ内容が変わりました。2020年から3年間は渡航できなかったので国際郵便を利用してしばらく続け2023年に作品を持って行く「日馬児童絵画展」という以前の形に戻ることができました。今年7月にも寄贈作品263点を持ってサバ州に行ってきました。

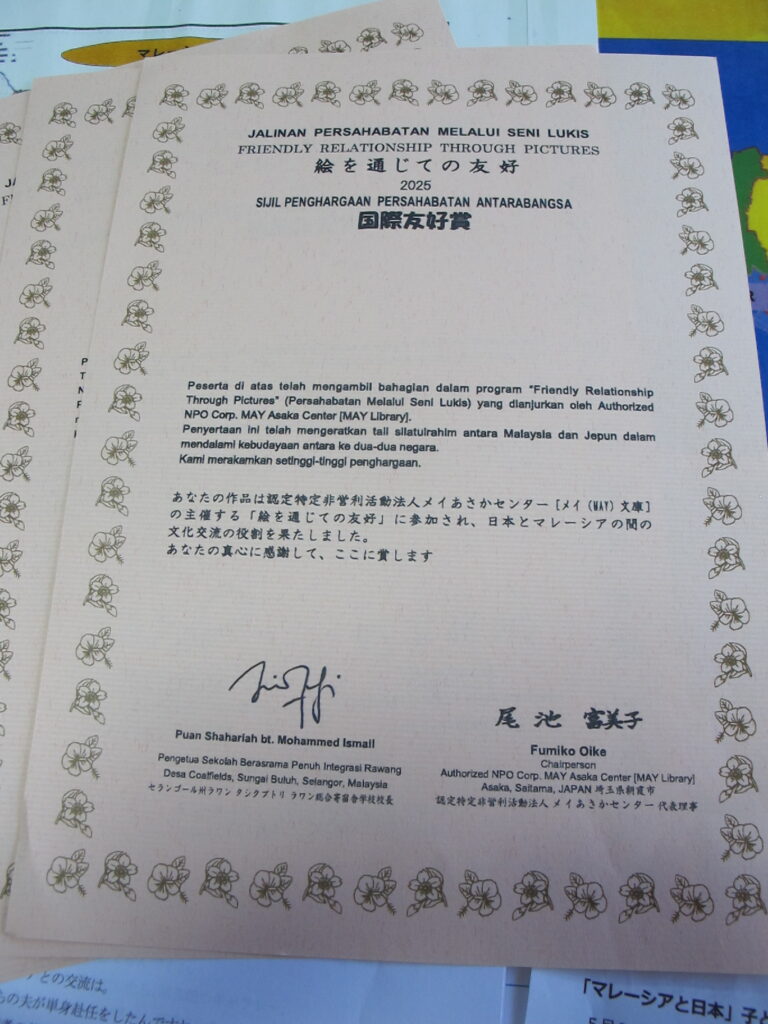

「あなたの真心に感謝してここに賞します」「国際友好賞状」

―絵を描いた子ども達にとってどのような意義があるのでしょうか。

尾池 交換してしまったら作品は描き手に戻りません。お子さんにとって長い一生で一瞬の気持ちが絵に現れるので大事なものです。 「あなたの絵をマレーシアにあげていい?」と学校で先生が聞いて「いいよ」と言ったらいただく。作品は返さないが1枚1枚写真を撮って「国際友好賞」とプレゼントしています。賞状にはメイあさか代表と各地域のカウンターパートトップがサインをして「両国の文化交流の役割を果たしたあなたの真心に感謝してここに賞します」と書いてある。賞状であらためて自分の絵がこういう役割をしているんだ と自己肯定感につながる。親御さんも喜んでいただける。賞状は今7万から8万人に発行し、10万人を目指しています。

介護予防のミニデイサービス

―福祉の事業についてこれまでの経緯を教えていただけますか。

尾池 認知症と家族がどこも行き場がなくて元は市内の自宅10畳の部屋を開放したんですが、だんだん膨らんで来て、公民館に出てみることにしました。でも公民館はなんとなく不安定で負担もかかるし、畳があるところでゆっくりおしゃべりしたいねということで縁があってここ(現在の事務所)を借りることができた。畳に座って息遣いが分かって目が見えて、っていう所がやっぱり認知症の人達も家族も凄くいいんです。

―現在は、介護予防のミニデイサービスの事業なのですか。

尾池 ここは2006年に借りたのですが、その直後に市が単独で介護予防のためのミニデイサービス(朝霞市高齢者生きがい支援通所サービス)の制度を作りました。趣旨が一緒だからと組み込まれてほしいと要請があり、それから市の事業として家賃の補助をいただいています。介護予防活動ですから、認定を受ける前の人たちが、それぞれ1週間に5時間程度通ってこられています。

「小さな集い」月例会で音楽療法

―「小さな集い」とは。

尾池 介護予防のための取り組みをまとめて「小さな集い」と呼んでいます。月1回だけの月例会(音楽療法)とミニデイサービス、それと主に男性高齢者向けのサテライトサロンから成ります。

―月例会の内容は。

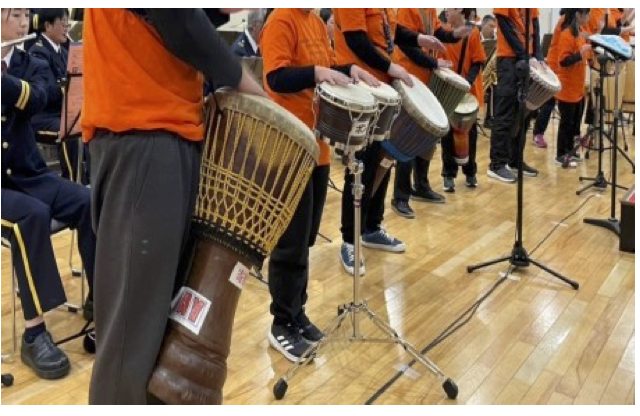

尾池 月例会は移動ミニデイサービスで月1回公民館で開きます。現在は音楽療法=療育音楽メソッドを実施しています。通常の音楽療法は聴きますが、うちで取り入れているのは日本で開発されたフィジカルから入る療法です。打楽器をたたくことで、眠っている、持って生まれた体内リズム感を回復する。リズム感を取り戻すと転ばなくなるとか、いろいろ効果があります。この療法は、東京ミュージックボランティア協会が創始者で、メイあさかは年末行事は共催で行事を運営しています。

男性向けサテライトサロン パソコン、スマホ、英会話

―サテライトサロンとは。

尾池 ミニデイサービスを始めても、おばあちゃん達が集まる所におじいちゃんはプライドが高くて中々来ないですよ。男性の人達がお家を出る時に、ちょっと行って来るわなんて言う時に、パソコンやって来たんだよ、英会話やって来たんだよ、絵描いて来たんだよとかっていったら帰る時に意気揚々と帰れるし、っていうので男性が寄りやすいプログラムを開発して行こうという高邁な目標作ってやったんです。朝霞市役所近くにサテライトサロンを作り、パソコン、スマホ、英会話3つのプログラム。今は男女関係なく受け入れています。

障害者が対象 療育音楽を楽しむ会

―療育音楽を楽しむ会とは、小さな集いとは別ですか。

尾池 高齢者対象の音楽療法が成果が見えたため社会福祉協議会から知的障害者と一緒にやってほしいと依頼されて「療育音楽を楽しむ会」ができました。障害者と高齢者も一緒に、月1回、今40人の方が参加しています。

―障害者を対象とする催しは初めてですか。

尾池 はい。知的障害の方は、楽器をたたき、楽器運んだりしまったり役割を持つと自信がついてくるんです。作業所とは違い、人の前で役割を担ったという自己肯定感が生れ、人との会話もものおじしないでできるようになります。

―ドラムサークルとは。

尾池 音楽療法の一つです。みんなでサークルになり、打楽器を前に座って、ファシリテーターの先導でみんなで同じリズムをたたく。隣に誰かがいるので淋しくない。自分も仲間の一人、一緒に音楽をやれているという一体感。障害者も高齢者もすごく喜びます。

―出前講座があるのですか。

尾池 ドラムサークルだけ出前しています。医療生協の虹の歯科健康祭り、障害者の放課後デイサービスとか、県全域あちこちから声がかかり、8月だけで4カ所に行きました。

福祉は生涯学習

―尾池さんは、福祉は生涯学習の観点が必要だという意見をお持ちと。

尾池 たとえば、高齢者がデイサービスで作ったものも、持って帰らないで、施設にプレゼントしたり、寄付したり、マレーシアにお土産にしたりするんです。これがボランティア活動につながる。ここで元気をもらったら、どんどん外へ行って公民館活動でも、サークルでもどんどん社会参加してほしい。今ケアマネが介護プラン立てますが、その方がどう生きたいかで介護保険サービスの選択が成り立つはずです。介護度で一律こうしましょうではなくどう生きていきたいか地域とどう関わりたいかを基に、福祉も利用できる、福祉に自分の力も貸すこともできる。障害者はまとめて、認知症になったらまとめてでなく一緒の生活ができる。私が活動を始めた時からコンセプトにしてきましたが、だんだん世の中に広がってきています。

ただ目的に向って真面目に歩み続けた

―1988年に任意団体としてMAY文庫を作ってから38年。市民活動としては長続きし、しかも事業の範囲がどんどん広がってきている。どうしてこのようなことが可能になったと言えますか。

尾池 NPOは普通は社会問題にチャレンジしようと思って、この指止まれと集まる。災害ボランティアだったら仕事が終わったら解散しましょうとなる。だけど長期のプランを立てて設立したところが途中で消えれば、周りに迷惑をかけながら続かなかったかとなる。うちは個人の活動を仲間が任意団体にしてくれ、そこからNPO法人に、認定NPO、県指定のNPOと、規模は大きくないが段階を踏んできました。ただ目的に向って真面目に歩み続けた結果以外にありません。

―元々市民活動に入ったのは。

尾池 どこかの機関で働いていてそこのノウハウでとかではないんです。元々子どもの頃から社会奉仕活動に興味があって活動してきたのですが、地域の主婦たちと活動した時に私が常に10年先とか見通しして言ったら主婦にはわからない、夢みたいなことばかり言ってとたたかれてやめた。そこで本格的に勉強して仕事を終わったらもう1回社会活動のデビューしようと決心して社会教育主事の資格を取ろうと思って通信教育の大学生になった。市の社会教育指導員に採用されて3年の仕事を7年もさせていただき、それから本格的に活動をやり出しました。

―当初関わられたご家族は今はどうされているのですか。

尾池 義父母と義理の弟は亡くなりました。夫と子ども達(MAY)はまだ関わっている。長男はマレーシアのサバ州国立大学で日本語教師をしています。サバ州でこの絵を通じての友好にかかわっています。

課題はボランティア不足、次世代へのバトンタッチ

―NPOのこれからの課題は何ですか。

尾池 経済の状況が厳しくなっているので、政府も70歳まで働こうと政策を進めています。すると今までは定年退職後ボランティアで張り切っていた人たちも仕事にシフトしていっている。ボランティアする時間がない、時間がある人はボランティアするだけの体力が残っていない。今私たちは岐路に立たされています。

また私も86歳になりました。世の中はデジタル化している。時代についていく活動ができるように、2年前から次の人にバトンタッチする準備を始めています。マレーシアも、私がいなくなっても活動が中止にならないよう副代表も一緒に行く。国際交流はお金とモノがあればいいのではなく、関わる人たちが信用してもらわないと続かない。きちんと人と人とをつないでこちらも向こうも人が替っても続くような仕方にシフトしてきました。

(本記事は「東上沿線物語」第19号=2008年11月記事に2025年8月の追加取材を加えて作成しました)