板橋区の区立赤塚植物園で10月11日、薬草茶会の催しが開かれた。参加者が10種類の薬草茶(健康茶)を試飲、その間薬草の専門家である磯田進氏による「薬草・毒草のお話」と題する講話があり、様々な薬草・毒草が紹介された。

薬草茶試飲

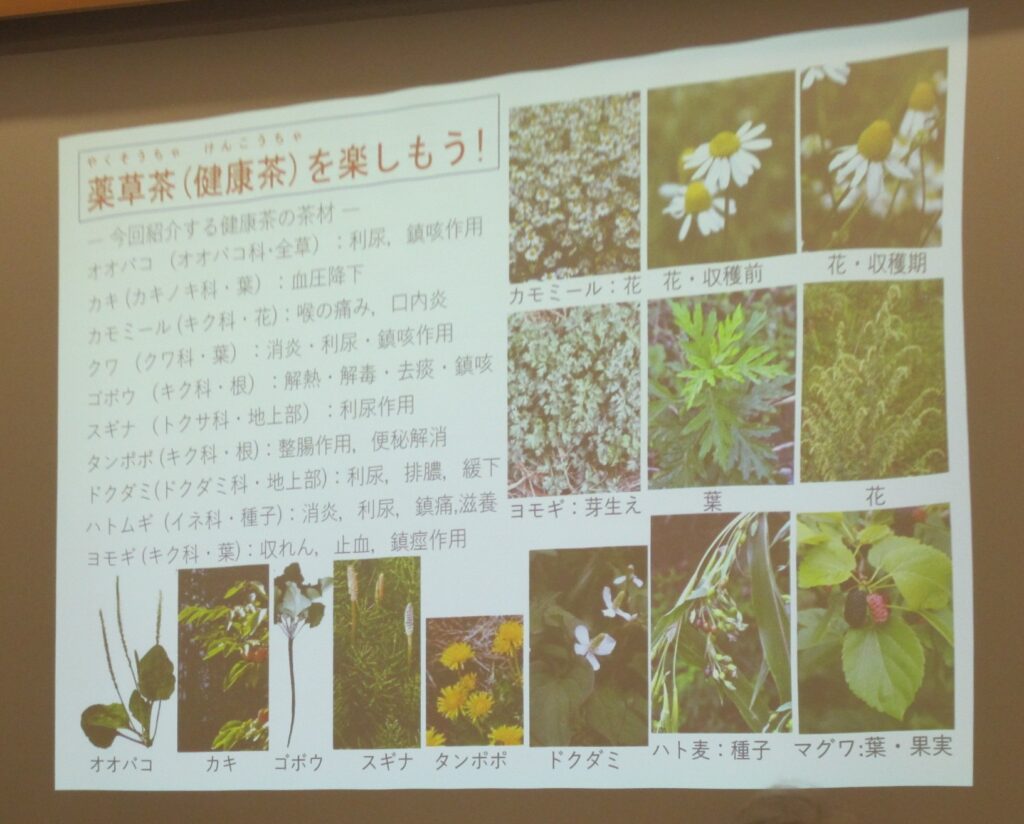

以下の10種類の薬草茶を試飲した。

オオバコ(全草):利尿・鎮咳作用、カキ(葉):血圧降下、カモミール(花):喉の痛み・口内炎、クワ(葉):消炎・利尿・鎮咳作用、ゴボウ(根):解熱・解毒・去痰・鎮咳、スギナ(地上部):利尿作用、タンポポ(根):整腸作用・便秘解消、ドクダミ(地上部):利尿・排膿・緩下、ハトムギ(種子):消炎・利尿・鎮痛・滋養、ヨモギ(葉):収れん・止血・鎮痙作用

[磯田進氏のお話]

磯田進 1971 年東京農業大学卒業。国立衛生試験所春日部薬用植物栽培試験場、昭和大学薬学部薬用植物園、昭和大学薬学部などで勤務。植物の調査関係では、環境省の希少動植物種保存推進委員・山梨県希少野生動植物保護対策検討委員を委嘱。環境庁版(現環境省)の「日本の絶滅のおそれのある野生生物」(レッドデータブック)の山梨県内の調査を担当。厚生労働省リスクプロファイル作成委員を委嘱,「日本の有毒植物」(学研)他著書多数

薬草茶について

薬草茶はあくまでお茶で薬ではありません。効果を過度に期待するべきではありません。日々の生活の中で健康を考え楽しみながら飲むお茶と考えてください。効果があればそれは薬になります。それより、素材が持つ香りや味などの風味を大事にしましょう。また量を増やしたり濃くしたり、複数の素材を組み合わせることで飲みやすくなることもありますが、反対に副作用が生じることもあります。注意してください。

煎じる量は素材によって異なりますが、おおむねペットボトル(500ml)に対し小さじ一杯(3~5g)程度。煎じ方は水から弱火で行います。食材のうま味を引き出すスープづくりと同様と考えてください。

薬草と毒草を学ぶ

薬とは 生体に作用する物質の中で有益なものを薬、有害なものを毒といいます。昔、動物や鉱物も薬として利用していましたが、ほとんどは植物でした。したがって、「薬」とは草冠に楽になると表記します。

日本の3大民間薬 ドクダミ、ゲンノショウコ、センブリ 薬草はどの地域にも必ずあります。日本では3大民間薬とされるのは、ドクダミ、ゲンノショウコ、センブリです。ドクダミは湿った日陰によく生育し、薬用としては花が咲き始めた時期の全草を十薬(重薬)といい、利尿、解毒薬とします。ベトナムでは食用としています。ゲンノショウコは、下痢止め。有効成分のタンニンが葉に多く含まれ開花直前を使います。センブリは非常に苦く苦味健胃薬とします。毛髪にも効果があります。

本草学の始祖 どのように薬効が発見されたのか。中国では伝説上の人、神農(しんのう)があらゆる植物を吟味して食用・毒草を教え本草学の始祖とされています。日本でも湯島聖堂内の神農廟に祀られています。薬草は人類の英知です。

その後、身近な植物から創られる製剤、有毒植物、赤塚植物園で観察できるその他の薬用植物に関し、それぞれ具体的に説明がありました。