日本初の洋式公園、日比谷公園を設計し、広大な自然林である明治神宮の杜を創った林学博士・本多静六(1866~1952)は、埼玉県菖蒲町(現久喜市)で生まれた。川口市のSKIPシティ彩の国ビジュアルプラザは、全国植樹祭が埼玉で開催される(5月25日秩父市)のに合わせ4月29日、「本多静六 日本の林学と公園のパイオニア」と題する上映会・講演会を開いた。講演会は本多静六博士を顕彰する会顧問の渋谷克美氏が「日本の公園の父 本多静六」と題し、本多の生い立ちから様々な業績、特に大宮公園の設計の事例、さらにその人生訓まで語ってくれた。以下は渋谷氏の講演のあらましである。

渋谷克美 本多静六博士を顕彰する会顧問、埼玉県本多静六賞選考委員。菖蒲町(現久喜市)の職員時、1992年本多静六が同町名誉町民になった時から顕彰事業に携わる。2019年に久喜市教育委員会教育部長を退職。

本日は、①本多静六はどんな人だったのか②特に日比谷公園の設計と明治神宮の森づくりについて③大宮公園の設計でどんな公園を目指したのか④本多静六は巨万の富を築いたが人生成功のための心得として何を言っていたか-についてお話したい。

本多静六(ほんだ・せいろく) 慶応2年(1866)、菖蒲町(現久喜市)に生まれた。9歳で父を失い、農作業しながら勉強、明治17年東京山林学校(後に東京農科大学・現東大農学部)に入学。一度は落第、自殺を図るも、猛勉強で首席で卒業。本多家の婿養子となり(銓子夫人は日本で4番目の女医)ドイツミュンヘン大学に留学、国家経済学博士号を取得。帰国後、東京農科大学助教授、教授に就任、日本初の林学博士となる。日比谷公園など公園設計、国立公園の設置に尽力、「日本の公園の父」と称される。そのかたわら、「四分の一天引き貯金」、一日一ページの原稿執筆を実践する生活哲学と山林・土地・株の売買などで巨万の富を築いた蓄財家としても知られる。昭和27年、85歳で死去。

植林事業 東京・奥多摩の東京都の水源林、神戸・六甲山の植林

本多は、日本最初の林学博士で造林学・造園学の基礎を築きましたが、それを様々な実践に活かしました。

功績の一つが植林事業で、青森・野辺地の日本最初の鉄道防雪林(明治26年)、千葉・鴨川の東京大学演習林(明治27年)、東京・奥多摩の東京都の水源林(明治30年~)、神戸・六甲山の植林(明治35年~)などがその例です。

奥多摩の今東京水道水源林になっている森はかつて荒廃しており、本多はその保護と造林を進言、約2万㌶に及ぶ一帯の整備を引き受けました(遠山益著『本多静六 日本の森林を育てた人』=2006年・実業之日本社)。苦闘の末、植林は8年で終了しましたが、経費がかさみ、本多は年収の3年分の赤字を自ら負担しました。ただ、本多はドイツ留学で林学だけでなく貧乏をいかに退治するかも学び、帰ってから「4分の1天引き貯金」を始めており、この頃は利子・配当収入が大学の給与を2倍を上回るようになっていたそうです。

神戸・六甲山は江戸から明治にかけてほとんど樹木がなく、外国人技師からは「これほどのハゲ山は世界中にない」とも言われました。第2代市長が本多に植林を依頼、階段状にアカマツ・クロマツを主に20種の木を植えた。今では緑豊かな山が復元されています。防災の他、景観、森林経営も目的とした多機能な植林事業でした。

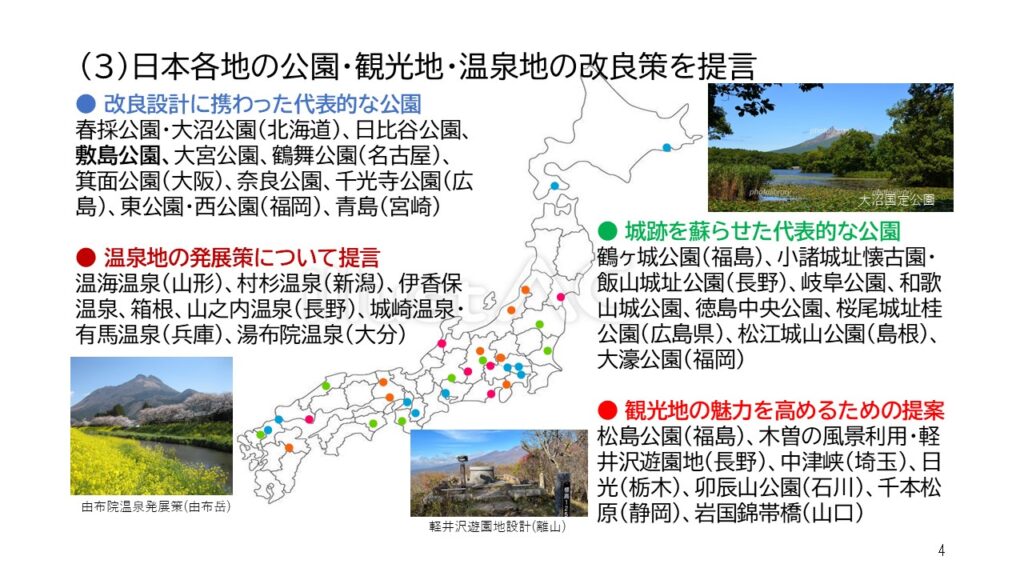

日本各地の公園・観光地・温泉地の改良策を提言

本多が設計に携わった公園は、北は春採公園・大沼公園(北海道)から南は福岡の大濠公園まで、どれも地域を代表する有名な公園が含まれます。国立公園についても、全国調査を行い昭和9年3月の雲仙・霧島・瀬戸内海の3国立公園の初指定を皮切りに、現在の35ヵ所の国立公園につながっています。

特に注目したいのが温泉地の発展策について提言したことです。温海(山形)、村杉(新潟)、伊香保、箱根、山之内、城崎、有馬、湯布院など名だたる温泉地です。本多は昭和6年に世界各地の温泉地の状況を視察して「温泉場の経営法」という本も書いています。

観光地の魅力を高めるための提案も多くあります。たとえば軽井沢遊園地構想。当時外国人が多く訪れる場所の公園は遊園地と表現されていました。これは、軽井沢の町全体を公園化する計画です。たとえば雲場池も本多が提案しました。

日比谷公園、明治神宮の杜

日比谷公園の建設が計画されても当初はなかなか設計が決まりませんでした。担当していた辰野金吾博士のところに本多がたまたま立ち寄り助言したところ、「それだけ知っているなら君がやりたまえ」と言われ、引き受けることになった。明治34年設計が始まり36年に開園した。洋式公園と言われていますが当初は一部が和風庭園でした。当時の議会の質問に、「なぜ門扉をつけない。花が盗まれる」とあり、本多は公園は公徳心を磨く場であると答えています。また、「池を造ると身投げの名所になる」という意見に対しては池の周囲を浅瀬にするなど工夫。予算も削減して、開園にこぎつけました。今公園内の松本楼のそばに立つ「首かけイチョウ」は、本多が自分のクビをかけて移植した古木で、彼の公園にかけた決意がうかがわれます。

明治45年明治天皇が崩御し国家プロジェクトとして神宮の建設が始まりました。神宮の杜は約70㌶の広さに全国から献木された木など12万本の木が植えられました。計画策定にあたり当時の総理大臣大隈重信からは神宮のように荘厳な杉の森にするようにとの意見がありましたが、本多は杉がこの土地にあわないことを理由に異議を唱え説得しました。創建当初はスギやヒノキなどの針葉樹が主木となるものの、150年かけて最後的にはシイ・カシ・クスなどの常緑広葉樹に替る永遠に続く自然の森、天然更新をする森をめざしたのです。予想より早く100年でほぼ自然林になり、近年の調査では木の数は3万6千本に減っています。

大宮公園

本多は大宮公園を市民の休養と運動の場にしようと考えました。

大宮公園(旧名氷川公園)は明治18年に大宮駅が開業した年に開園し、今年開園140周年になります。

現在の大宮公園の風景です。①ボート池:舟遊池ともいいます。去年からボートが復活しました。②児童遊園地:私は小1の遠足が大宮公園でした。③動物園:今約60種の動物がいます。④白鳥池。⑤売店:店主は3代目です。今は昭和レトロ風建物ですが、以前はログハウス風でした。本多は建物は風景になじむようにと考えました。⑥自由広場:アカマツやサクラ。今の公園の代表的風景です。

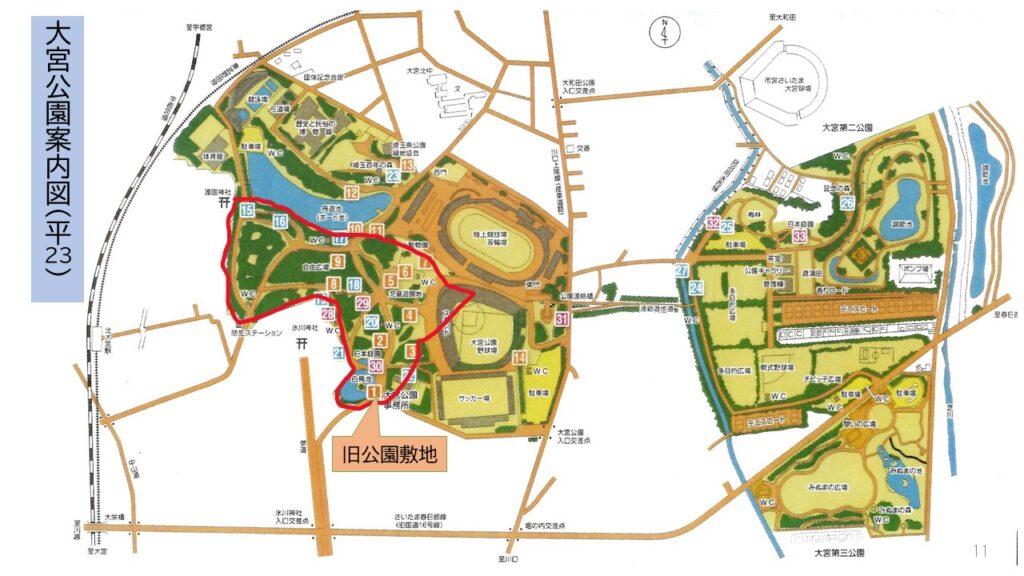

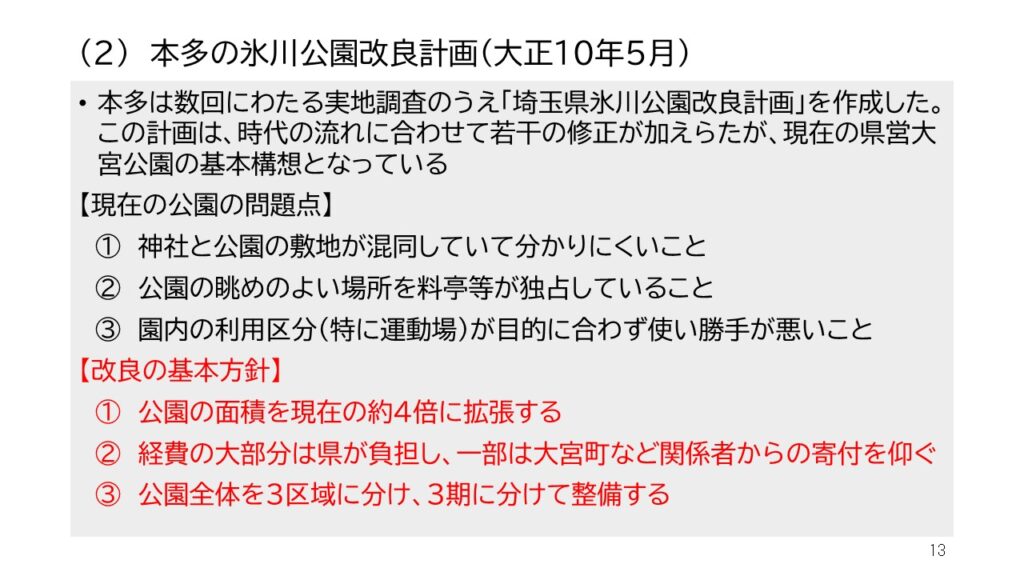

大宮公園は、第一、第二、第三公園を合わせると約68㌶、明治神宮とほぼ同じ広さがあります。本多が設計する前の旧公園は図で赤く囲んだ部分です。明治18年に氷川公園が開園しますが、運営費確保のため景色のよい主要な場所を旅館や料亭に貸し出した。利用者が増加して明治44年県会が整備の意見書を提出。大正9年整備が決定し公園設計の第一人者の本多に依頼が来て、大正10年に本多が改良計画を作成しました。その時の本多の計画が現在の大宮公園の基本構想となっています。

計画作成にあたって本多のあげた問題点は、①神社と公園の敷地が混在、②眺めのよい場所を料亭が独占している、③利用区分が目的に合っていない、など。これに対し、改良の基本方針は①面積を4倍に拡大、②経費の大部分を県が負担、③3区域に分けて3期に分けて整備する、など。通常、財源の問題にまで改良計画の中で言及することはありませんが、本多は、どうしたら実効性を高められるかまで考えていました。

1期は、神社境内と旧公園の部分。神社と公園を明確に区分し料亭などは向山(今博物館や百年の森がある新区域)に移転し、児童の遊び場を整備。運動場は新区域に移し、跡地には桜や赤松を植えた広場などを造る。

2期は向山・新区域で、池を掘り、周囲を遊歩道に。運動場(陸上競技場、今は競輪場)を整備。第3期は、丘陵部の今の野球場やサッカー場がある区域に、花菖蒲園や果樹園、動物園、売店などを整備し売店で新鮮な果物や牛乳などを販売する。大宮名物をつくって販売すれば経済的にも貢献し雇用が生まれると。本多は、3期までの完成には数十年かかるだろうと言っていました。

目指した理想的な公園

本多が目指した理想的な公園を整理すると、公園は市民の休養と運動の場であり、近代日本のグローバル化に対応する施設である、ということ。すなわち、①産業の発展に伴う生活環境変化(生活が機械的・人工的になる、過労・公害・格差)→公園に行き心身を癒やして健康的・文化的生活を取り戻す、②グローバル化に伴う国力増強策としてのインフラの整備→一等国にはふさわしい公園が必要、③地方経済の活性化と地域文化の振興→観光客が増えれば経済も活性化し地域の文化の向上にもつながる、という。発想の間口が広い。

こうした考え方の背景が、「独立自強」と「健康第一主義」、「無駄を省いた合理的な生活」。「自分の家の庭には観賞用の樹木や庭石などは置かず実のなる木や家庭菜園に利用し眺める庭は公園を利用すればよい」と言っています。

本多の住まい(今は取り壊されてない)に、私も何度かお邪魔したがこれが造園家の大家の庭かと思うくらい、あっさりした飾り気のない庭でした。晩年を過ごした伊東の別荘も庭という庭はなくほとんど全部畑でした。主張を自分の生活にも実現されている方だったのです。

設計した公園に共通する事項

本多は全国で数百の公園を設計したと書いています。名前がはっきりしているのが60~70だが、これからも出てくるのではないか。設計した公園に共通する事項をまとめてみました。

1.まず規模が大きいこと。一番大きいのは北海道の大沼国定公園で9000㌶以上ある、3つの池を取り囲んだ広大な地域です。軽井沢と湯布院は、全町公園化構想です。いずれも今観光客でにぎわっているが、少なからず本多が貢献しているのではないでしょうか。

2.文化スポーツ施設が充実している。植物園、動物園、児童遊園、各種運動競技場、音楽ホール、スケート場など。長野の小諸城址懐古園には動物園、児童遊園地が併設されている。大正14年に開園した長野で一番古い動物園で本多が設計しました。理想的な将来像を描いているものが多い。当時の財政事情ではすぐにはできなくても理想的な将来を予測する形で、数十年先に実現するものもあります。軽井沢の駅の近くに矢ヶ崎公園に平成17年、大賀ホールという音楽ホールがオープンしました。本多の計画では、矢ヶ崎公園に池を掘り店舗を設置1階はレストラン2階は音楽を楽しめる施設という構想でした。また軽井沢の植物園も設計にあり、実現は昭和50年代になってからでした。

3.水辺の景観や土地の起伏がうまく生かされている。

4.市民の憩いの場とともに観光地的な要素があること。物を売って収入を得るという経済性を重視する点は本多の公園設計の大きな特徴ともいえます。

5.交通の便に配慮。

6.自然を活かし四季折々の風景美が助長されている。

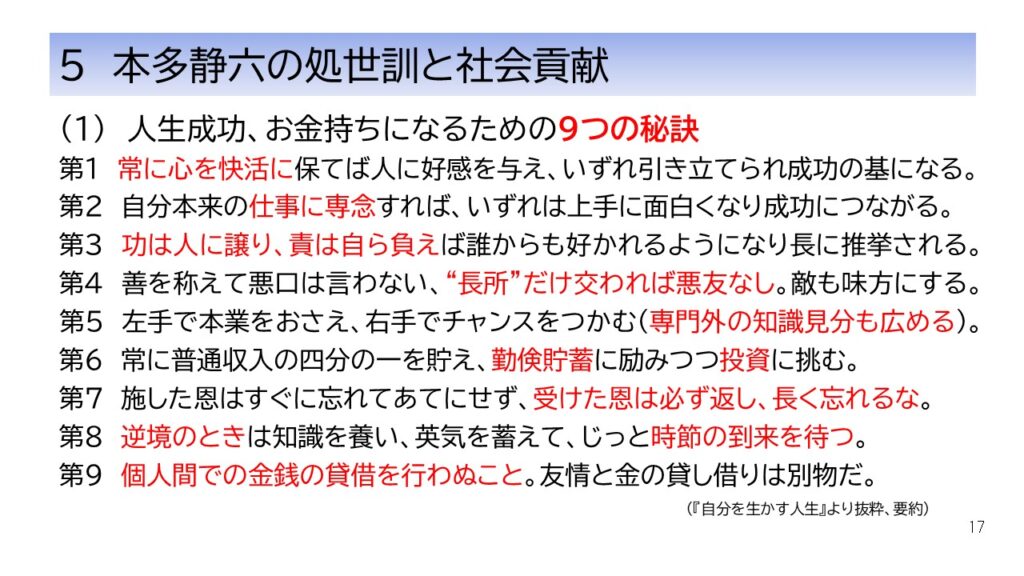

本多静六の処世訓

本多は、人生成功、お金持ちになるための9の秘訣をあげています。このうち、第5の「左手で本業をおさえ、右手でチャンスをつかむ(専門外の知識見分も広める)」は、本多静六らしい言葉です。普通は利き手で仕事をおさえ空いている方の手でチャンスをつかむと考えます。本多がいかに野心的で向上心が強かったか。結局専門外の知識を広げたことによって公園を設計したりいろいろな事業に関わっていくことになったわけです。「人生即努力・努力即幸福」という言葉を残しています。凡人が成功を勝ち取る唯一の方法は努力だと。そして幸福は家庭家族の円満と職業の道楽化にある、ということです。

本多静六の社会貢献

本多は、昭和5年63歳の時秩父の山林を県に寄付、これを元に本多静六博士奨学金が設けられました。これまでに2千人を超える方が利用しています。秩父市大滝地区にある「ふれあいの森」の近くに記念碑が建っています。埼玉学生誘掖会は明治36年発足した埼玉県出身の学生を対象とした寄宿舎で、初代の舎監が本多です。平成13年から奨学金給付制度に換わりました。

本多は昭和18年、76歳の時伊東に転居、講演と農作業の生活を10年続け、亡くなりました。資産は現在のお金で数百億あったそうですが、子孫に本当の幸福を理解させるためあえて必要最低限だけ残しほとんどを学校とか公共機関に寄付しました。世間に誤解を与えないようにということで匿名でした。

本多静六記念館は、久喜市の菖蒲行政センター内に平成25年にオープンしました。本多家や生家の折原家からいただいた資料を中心に、生い立ちから業績まで、本多のことは一通りわかるようになっています。見学は無料です。