毎年のことですが、新しい年を迎えると世の中の先行きが気になります。ここで登場するのが干支占い。今年も素人の傍目八目で私なりの干支占いに挑戦してみましょう。

念のため昨年の年頭に紹介した干支占いを振り返っておきます。昨年の干支は甲辰(きのえたつ)でした。甲辰の年には「草木が芽生えるように新たな変化が形になって現れる」とされていますが、果たして10月に行われた衆議院選挙では与党が大敗し、少数政党が議席を伸ばして政治情勢が大きく変化しました。産業分野ではKDDIがローソンの経営に参画し、ホンダと日産の経営統合が発表されるなど大企業同士の再編成が動き出しました。

乙巳の意味

では今年2025(令和7)年はどうなるのでしょう。今年の干支は十干の「乙(きのと)」と十二支の「巳(み)」が重なった「乙巳(きのとみ、いっし)」です。

十干の乙は、物事の順番で第一の甲に次ぐ第二位を表し、訓読みでキノト、音読みでイツまたはオツとされます。乙は陰陽五行説で甲とともに柔軟でしなやかな木を象徴し、十干では昨年発芽した草木の芽が軋みながらも広がっていく様を表しています。

一方の巳は訓読みでミ、音読みでシとされ、ヘビを象徴しています。ヘビは古くから神様の使いとされてきた動物で、脱皮を繰り返して成長する生命力の強い動物とされます。ヘビを祀る神社は全国各地にあって、東上沿線では川越熊野神社に祀られている白蛇神社が有名です。

十干と十二支が重なった乙巳は、「芽生えた草木が軋むように枝葉を広げ、傷ついた生命体も再生が期待できる年」とされ、過去の努力や準備が実を結び始める縁起の良い年と思われています。では、こうした乙巳が歴史にどの様な足跡を残しているのでしょうか。地元の図書館にあった歴史年表を眺めていると、面白いことに気付きました。乙巳の年にはその後の政治体制の変革に繋がる事件が目立つことです。

乙巳の年に起きた主な出来事

<645(大化元)年>

日本で乙巳の年に起きた歴史的な事件で一番知られているのは、645(大化元)年に起きた「乙巳の変」でしょう。乙巳の変は舒明(じょめい)天皇の息子である中大兄皇子(なかのおおえのみこ、後の天智天皇)と腹心の中臣鎌足(なかとみのかまたり)が、豪族の実力者であった蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺し、入鹿の父蘇我蝦夷(そがのえみし)を自害させて蘇我氏を滅ぼした政変です。この事件を契機に豪族政治から天皇中心の律令制に転換し、数年にわたり各種の制度が整備されたことから「大化の改新」と呼ばれています。

<1185(平家・元暦2/源氏・寿永4)年>

平安時代を締めくくった「壇ノ浦の戦い」も1185(平家・元暦2/源氏・寿永4)年の乙巳に起きました。長門国(現在の山口県)赤間関壇ノ浦を舞台としたこの戦いで栄華を極めた平氏が滅亡したことは誰でもご存じです。壇ノ浦の戦いに勝利した源氏の棟梁・源頼朝(みなもとのよりとも)が鎌倉に幕府を開いて本格的な武家政権を確立しました。壇ノ浦の戦いは、日本の歴史が次の段階に移行する転換点となったのでした。

<1905(明治38)年>

ずっと時代が下って明治時代では、1905(明治38)年が乙巳に当たります。この年、日露戦争がルーズヴェルト米国大統領の仲介により米国ニューハンプシャー州ポーツマスで日露講和条約締結されました。これにより日本は、清の旅順・大連の租借権、樺太の南半分を割譲されました。しかし、ロシア帝国から大幅な領土割譲や賠償金が得られず、野党だけでなく新聞各紙もこれを批判し日比谷公園で開催された条約反対集会は暴動化しました(日比谷焼討事件)。

この事件を契機に対外強硬姿勢を容認する空気感が強まり、大陸への進出、日中戦争、太平洋戦争に繋がりました。その結果は、言うまでもなく壊滅寸前まで日本は追い詰められて1945(昭和20)年に敗戦、その後米国を中心にした連合国の占領を経て、1952(昭和27)年からは米国との軍事同盟である日米安全保障条約を締結して今日に至っています。

<1965(昭和40)年>

その13年後に昭和時代唯一の乙巳である1965(昭和40)年を迎えました。この時代の日本は、1ドル360円という円安(固定相場制の下における実質的な米国の経済支援)と日米安保条約による防衛負担の軽減下で経済が急成長していました。1965年には調整的な景気後退が起きて準大手鉄鋼メーカーの山陽特殊鋼が倒産し、経営危機に見舞われた山一証券に対する日銀の特別融資が行われてマスコミは大騒ぎしましたが、国内は平穏でこの年から巨人の連覇が始まり、大相撲では大鵬が大活躍して国民を熱狂させました。

しかし、近隣諸国との関係でみると大夫状況が違います。ベトナム戦争に対する米国の軍事介入が強化され、日本国内では左翼勢力による反対運動が激化ました。その中から日本赤軍派などの極左暴力集団が生まれ、国の内外でテロ事件を起こしました。また日韓基本条約が調印されて両国は相互に請求権を放棄、日本は韓国に対して総額10億ドルを超える資金提供を行ったほか各種の支援を行いました。でも韓国側には今日に続く不満が残っており、現在も都度に表面化して日本の人々をイラつかせています。

果たして2025(令和7)年は?

では、今回の乙巳では何が起きて先行きの日本社会にどの様な影響を与えるのでしょうか。既に人々の関心が集まっている論点が二つあります。一つは政治分野で既存政党に対する批判が強くなっていることです。もう一つは新たな産業革新の波が社会を激変させる可能性です。

<国会は複数連立内閣の時代に>

まずは既存政党に対する批判です。昨年10月の衆議院選挙では自民党が大敗して単独過半数を割り込んだだけでなく、公明党、にほん維新の会、共産党も議席を減らしました。自民党の政治資金管理を非難していた立憲民主党は小選挙区の議席を増やしたものの、得票数は減少しています。マスコミは自民党の敗北を強調する傾向が見られますが、実態は野党を含めた既成政党に対する国民の失望感が強まっていると捉えるべきでしょう。現に手取り所得の増加を公約に掲げた国民民主党が大きく議席を伸ばし、所得税の撤廃を主張したれいわ新選組、参政党などの新勢力が議席を増やし、新党の日本保守党も議席を確保して国民の多くが既存政党に対する不満感を鮮明にしたのです。

政局が不安定化しているのは日本だけではありません。英国、ドイツ、フランスなどの主要欧州諸国でも移民流入で社会秩序が混乱し、政局も不安定化しています。米国でトランプ氏が大統領に返り咲いたのも、不法移民の流入による社会不安や勤労者世帯の貧困化に歯止めを掛けられなかったバイデン政権に対する民衆の怒りと私は捉えています。

今年は7月に参議院選挙が予定されていますが、既に始まっている既存政党に対する批判は一層強まり、余程のことが無い限り長く続いた自民党主導の政治も終焉して複数の政党が連立して内閣を組成するようになる可能性が高くなるでしょう。国会の外でも言論の暴走族が闊歩して雑音をばら撒き、尻馬に乗ったマスコミが大騒ぎするのが容易に想像されます。乙巳の今年は日本の政治にとって「新たな変化が形になる年」となるでしょうが、その実態は不安定で国民の間には政治に対する失望感とマスコミに対する不信感が高まるのは必至です。周辺諸国が対日圧力を強めている状況にあってこの事態は残念ですね。

<AIの進化で産業社会が新時代に>

一方、産業分野では今年当りからAI(Artificial Intelligence、人工知能)の進化が加速して我々の社会生活を変容させるでしょう。多くの人々が利用しているインターネット通販では、AIを活用して利用者の好みに合わせた情報が提供され、AIが組み込まれた自動走行ロボットは工場を走り回り、ファミリーレストランでは配膳ロボットが注文品を顧客の席まで運んでくれる風景が定着しています。自動車に搭載されたAIは、車の前後左右にある障害物を感知して運転者に注意を喚起あるいは自動運転をより確かなものにしています。

関連して和光市では昨年から自動運転バスの実証実験を開始しました。これは現在の外環道新倉パーキングエリアを拡張して高速バスのターミナル機能をもたせ、和光市駅との間を自動運転バスで結ぶ構想に基づくもので、この先、和光市が東上線沿線地域の交通拠点となる可能性がると思われます。

これらのAI利用は人の注意力を補う単純労働のシステム化として人手を合理化することが主な目的でしたが、現在進められている研究はAI自体に思考力を持たせ、人間に代わって状況を判断して意思決定を行う技術の開発です。AIの進化は早く、米国の未来学者カーツワイルが「シンギュラリティ(Singularity)」と名付けたAIが人間の知能を超える歴史的な転換点も今年中の見えてくるのではないでしょうか。

カーツワイルは、シンギュラリティが到来する時期を2045年と想定していますが、そこにたどり着くまでの間、新しい発想や技術がすんなり人々に迎い入れられることは無く、世界的な混乱が続くでしょう。しかし日本にとってAIの進化は、高齢化、人口減少に打ち勝つ革新に繋がる可能性が高いと私は見ています。今回はお話しすることが出来ませんが、日本の産業社会はほぼ40年毎に技術革新を原動力にした新たな局面に移行しており、今年2025(令和7)年は新局面がスタートした年として歴史に残るでしょう。

長谷川清:全国地方銀行協会、松蔭大学経営文化学部教授を経て2018年4月から地域金融研究所主席研究員。研究テーマは地域産業、地域金融。「現場に行って、現物を見て、現実を知る」がモットー。和光市在住。

参議院選挙で既存政党はなぜ負けたか

筆者は今年1月、「乙巳(いっし)は政変の年」と題する拙稿を投稿した。その趣旨は、年表を基に日本で乙巳の年に何が起きたのかを確認し、今年夏の参議院議員選挙について既存政党に対する批判が一層強まることを予想するものだった。選挙結果はご案内の通りで既存政党は、与野党を問わず得票を大きく減退させて議席を減らし、ほぼ筆者の予想通りとなった。

もっとも、1月の論考は歴史事実から類推される事態を機械的に予測したもので、その裏付けとなる日本社会の実態を踏まえたものではなかった。しかも筆者は政治について全くの素人であり、選挙結果を評価する能力を持ち合わせていない。そこで筆者が長年ウオッチしている官公庁の経済データを基に経済社会の変化を確認し、既存政党が参議院選挙に敗北し、新興政党が勝利した理由を考えてみたい。

拡大する生活苦

筆者が最初に注目したのは、厚生労働省の国民生活基礎調査である。国民生活基礎調査は昭和61年から行われている大規模な調査で、毎回約6千世帯を対象に国民の生活実態をフォローしている。本調査に協力する世帯は、富裕層の影が薄く、いわゆる一般世帯が中心のようで、庶民の生活実態をよく反映しているように思われる。

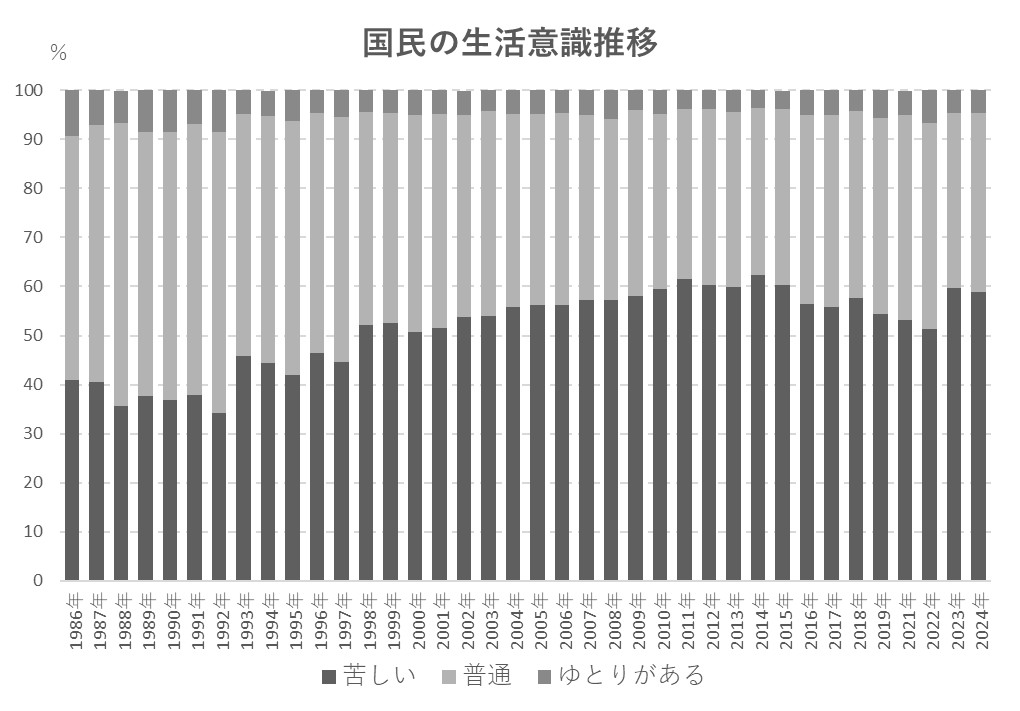

同調査では、調査対象者の生活意識を「大変苦しい」「やや苦しい」「普通」「ややゆとりがある」「たいへんゆとりがある」の5つに分類して調査結果を公表しているが、本稿では分かり易さを優先して「苦しい」「普通」「ゆとりがある」の3グループに編集し、公表されている1986年以降のデータをグラフ化した。

これ見ると、1986年から1995年までの10年間は、生活状態を「普通」と答えた割合が5割をキープしていたが、1996年からは「苦しい」とする世帯が徐々に拡大して1998年以降は「苦しい」割合が5割を上回るようになっている。その後2016年以降は、「苦しい」とする割合は5割台まで低下したものの、国民の過半が苦しい生活状態にあることに変わりない。

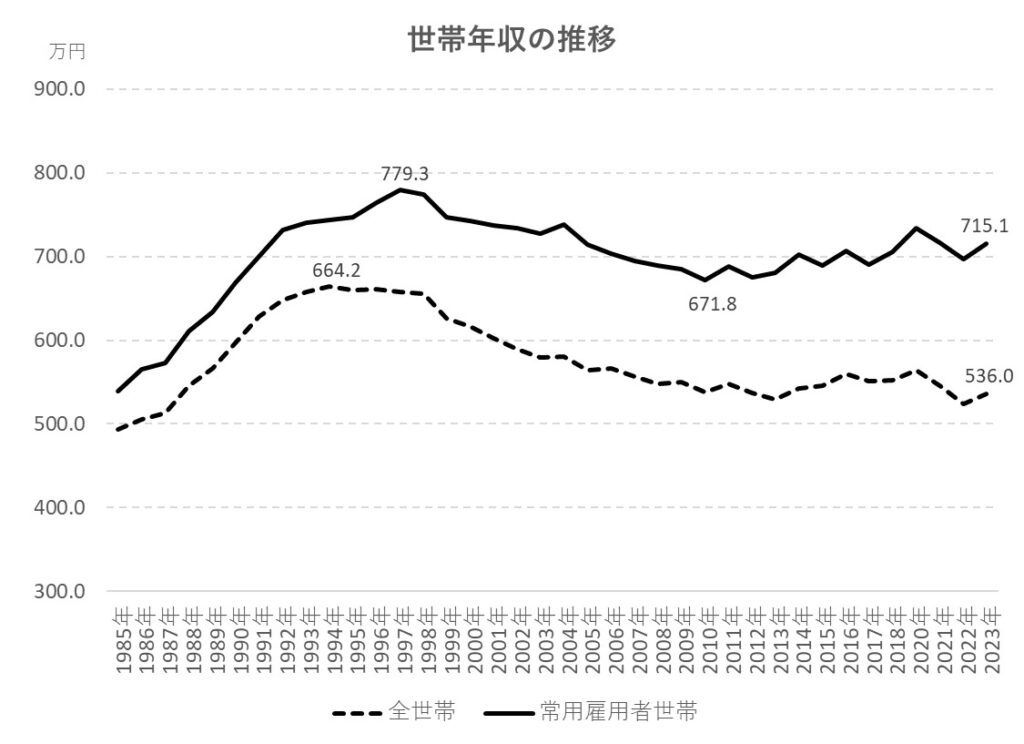

国民生活基礎調査にみる国民生活が「苦しい」とする理由は、同調査報告書に掲載されている調査対象世帯の年収状況を見ると直ぐにわかる。次のグラフは同調査に基づく常用雇用者世帯と全世帯の年収推移を示している。

太実線で示される常用雇用者世帯の年収は、1980年代後半のバブル期を超えて1977年の779.3万円でピークを打った後、緩やかに低下して2010年の671.8万円で下げ止まった。その後は回復傾向を辿ったが、2023年は715.1万円とピークに比べ8.3%程少ない水準である。

一方、破線で示される全世帯の年収は、バブル期の1980年代後半から急上昇して1994年に664万円のピークに達した。その後、全世帯の年収は約20年間も下がり続け、2013年に528.9万円まで低下してようやく下げ止まった。そこから緩やかに回復したが、2023年は536.0万円とピークに比べ19.3%も少ない状態で、元々あった常用雇用者世帯との年収格差が一段と拡大している。

言うまでもなく、世帯年収は生計を共にする世帯全員の収入を合わせた年間収入で、共働きの夫婦の場合は夫の年収と妻の年収を合算される。この世帯年収が常用雇用世帯、全世帯ともに1990年代半ばをピークに30年後の現在も少ないという国民生活基礎調査のデータは、主たる収入者である夫の年収が大きく落ち込み、それを補うために主婦がパート・アルバイトなどの非正規労働者として働いても世帯年収の落ち込みをカバーできない状況が続いていることを物語っている。

加えて、雇用者所得にかかる所得税、住民税などの課税負担や各種社会保険料負担が差し引かれていないことを考慮すると、国民が支出できる手取り年収はさらに少ないと思われる。

こうした世帯年収の状況からすると、国民の過半が生活状況を「苦しい」と答えているのも仕方ない。この国民生活基本調査にみる世帯の生活状態は、多くの方々から納得を得ると筆者は考えている。昨年秋の衆議院選挙に続く今年夏の参議院選挙で「税制を見直して勤労者の手取り収入を増やす」ことを公約に掲げた国民民主党が議席を増やしたのはその証左であろう。

外国人問題への対応

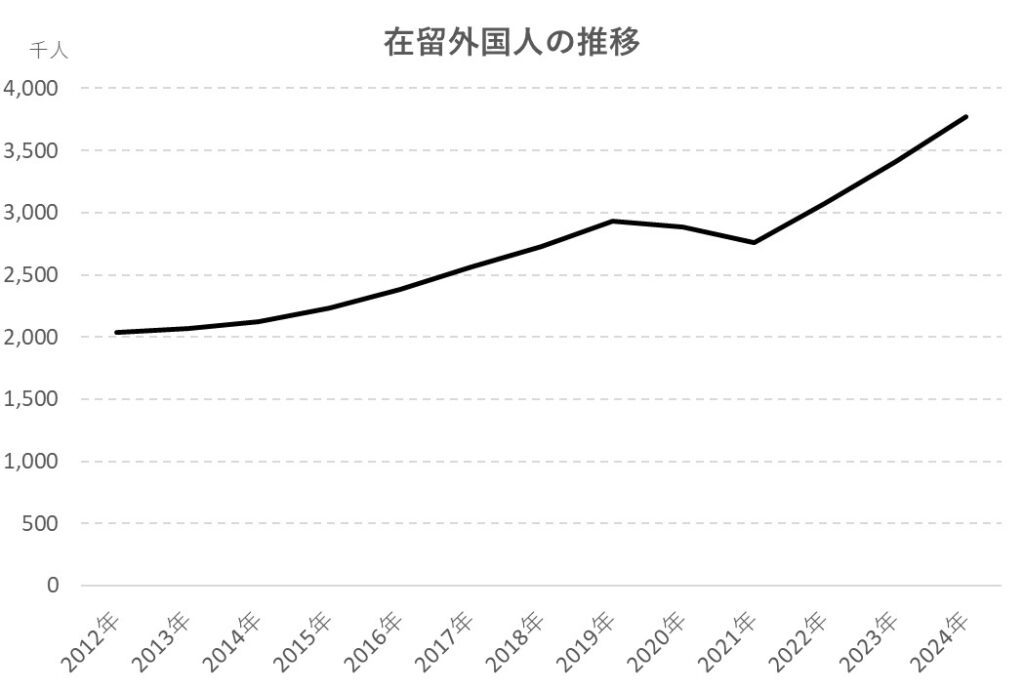

もう一つ今回の参議院選挙で話題となったのは、流入する外国人に対する対応である。出入国在留管理庁のデータによると、2021(令和4)年末時点で約276万人だった在留外国人数は、2024(令和6)年末には約377万人にも達した。わずか3年間で約100万人も増加したことになる。

在留資格別にみると、永住者が92万人(前年比3.0%増)と最も多く、次いで、技能実習46万人(同12.9%増)、技術・人文知識・国際業務42万人(同15.6%増)、留学40万人(同18.0%増)が続いている。

増加が目立つ国は、ミャンマー134,574人(前年比55.5%増)、インドネシア199,824人(同34.0%増)、ネパール233,043人(同32.2%増)、ベトナム634,361人(同11.3%増)など東南アジア諸国であるが、中国873,286人(同6.3%増)、フィリピンン(同6.0%増)からも依然高水準である。

在留外国人数が最も多いのは、東京都の73万8,946人(前年比7万5,584人、11.4%増)で全国の19.6%を占め、次いで、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県と続いている。その他の地域でも外国人の姿は日常の風景となっている。

急増する外国人の中には、在留資格を持たずに暮らしている外国人も多いと聞くが、その実態は良く分からない。その一部であろうが、日本で暮らしながらも日本社会に馴染めず、不法行為に走る向きがあるのは残念である。その一例が埼玉県川口市で表面化したクルド人問題であった。

クルド人は、トルコ、イラン、イラク、シリアに跨るクルディスタンと呼ばれる山岳地帯に居住する民族で、トルコには約1,500万人が居住していると推定される。近年、埼玉県川口市内に暮らすクルド人が急増し、その数は不法滞在状態も含めて2千人以上とみられる。彼らの多くはトルコ政府から迫害を受ける恐れがあるとして難民申請を繰り返し、不法就労者を含めて大半が解体業などに就労している。彼らの中には、ゴミの放置や深夜の騒音、迷惑駐車など地域社会の秩序を無視した行動を平気で繰り返し、あるいは無免許でのひき逃げや性的暴行などの事件も起こすなど、川口市や隣の蕨市の住民から非難の声が上がっていた。

川口市に居住する住民の有志は、行政や警察に善処を申し入れたが事態が変わらず、既存政党も具体的な対応を図ることは無かった。今回の参議院選挙では、既存政党が「外国人との共生」を訴える中で、参政党は「行きすぎた外国人の受け入れに反対する」と明確な姿勢を打ち出した。川口市を含む埼玉選挙区で参政党が自民党、共産党の現職を抑えて新人を当選させたのは、クルド人問題が契機になっていることは明らかだろう。

日本では多くの政党が少子高齢化に伴う人手不足への対応として外国人労働者の必要性を訴える一方、現在、欧州各国が増えすぎた移民に苦労していることには目をつむっているようだ。今のところ、流入する外国人の弊害を正面から取り上げている政党は参政党と日本保守党に限られている。次の選挙までに既存政党がどの様な対応を図るかに注目したい。

以上、二つの課題について公表データを見ながら筆者なりの考察を試みたが、これが参議院選挙結果をどこまで摺り合っているかは皆様のご判断に委ねざるを得ない。ご意見をお寄せいただければ幸いである。 (2025年8月22日)