板橋区赤塚の板橋区立美術館で館蔵品展「あの時の風景」が開かれている(4月26日~6月15日)。大正・昭和と戦争の時代を挟んで東京の街の風景を描いた作品群、及び同時開催の特集展示では画家たちの自画像・肖像画をまとめて展示している。中でも注目されるのが、1930年代に隅田川河畔など東京の街を放浪しながら描き、自由奔放なタッチと色彩から「日本のゴッホ」と言われることもある長谷川利光 (利行)(1891-1940)の作品だ。利光は若くして行き倒れ、板橋の養育院(現在の東京都健康長寿医療センター)に収容され亡くなっており、板橋と縁がある。展覧会初日の4月26日、美術史家の原田光氏による「長谷川利光の1930年代、隅田川岸をさまよう」と題する講演会が開かれた。以下はそのあらましである。

利光は関東大震災からの復興期を生きた

利光が絵描きとして生きたのは1920年代後半から1930年代です。1923年(大正12年)関東大震災という巨大な災害が起き、日本の社会のあり方をひっくり返し、結局大戦争につながっていきます。利光はその中を生きました。

利光は京都の出で東京に出てきたのは大震災直前で、当時は絵描きというより歌詠み、 文学の人でした。たぶん隅田川近辺をうろついていた。絵描きとしてはそれからしばらく後20年代後半に頭角を現した。絵の修行をどこでしたかはわかりません。1927年、二科展で樗牛賞という新人に与えられる最高の賞をもらっている。そこが絵描きとしての出発といってよい。

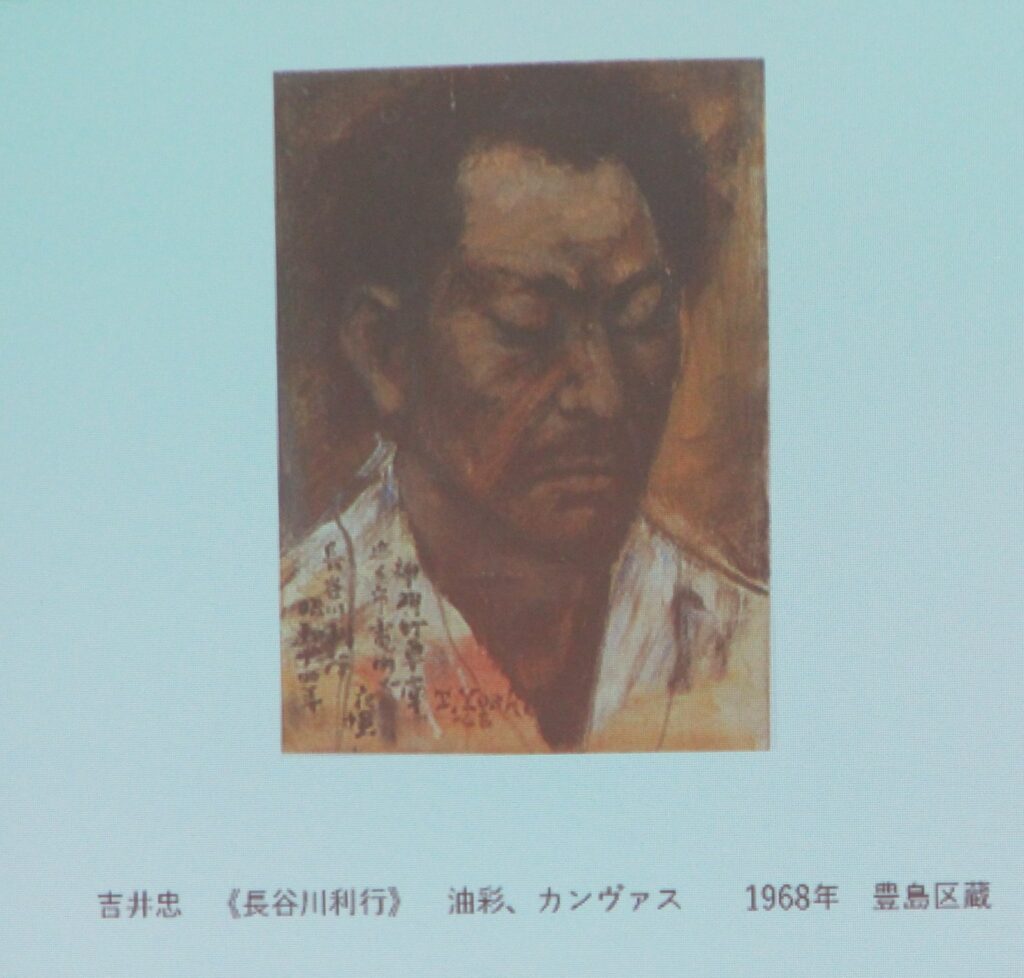

吉井忠の描いた利光の肖像画です。利光は1940年に死ぬが、これは39年当時の姿です。利光は普段は多作で、描きちらすような画家人生だったが、この年だけはわずかしか作品がない。胃がんだったが自分では胃潰瘍と言っていて、胃をかかえながら酒を飲んで苦しんでいた時代。思い詰めたような深刻な表情。吉井忠は利光より20くらい若いが親しくしていた。この絵は1968年、20年以上たって描いている。写真があったのでしょう。

二科展で樗牛賞を受章し、ちょっとしたスターに

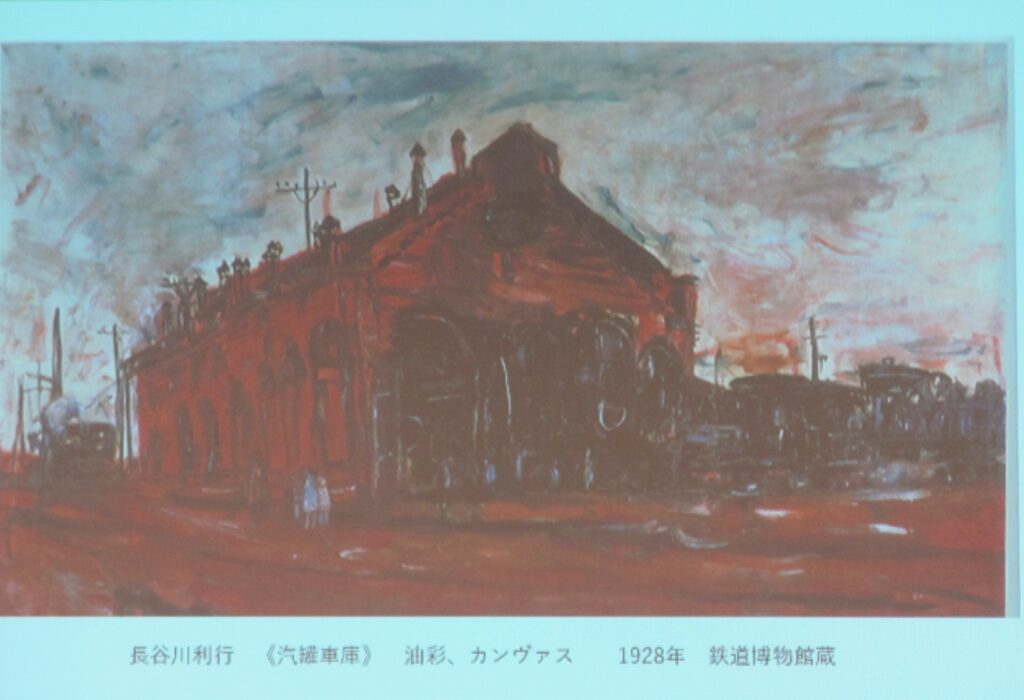

利光は二科展で樗牛賞を受章し、ちょっとしたスターになりました。そのころの作品「汽瓘車庫」。今大宮の鉄道博物館にあります。でかい作品で、それなりのスペースがないと描けない。初期の作品は大きいものが多い。これは田端の機関車庫の中にある蒸気機関車の置き場所です。ざっとおおまかに描いているようだが、細部に突っ込んで一つ一つリアルに描いている。中には運転士がいて、車輪を点検している人もいる。これは利光の一貫した特徴です。

「夏の遊園地」(1928)。荒川の遊園地の情景を描いているすごく美しい絵です。利光らしく、サッと描いて、色彩もきれい。こういう作品を描けたのは、当時は隅田川のほとりに住処がありそこで描いていたから。たぶんその近辺から大きく外に出る余裕もお金もない。だから一カ所にとどまって描き続ける。そういう生活だったのでしょう。

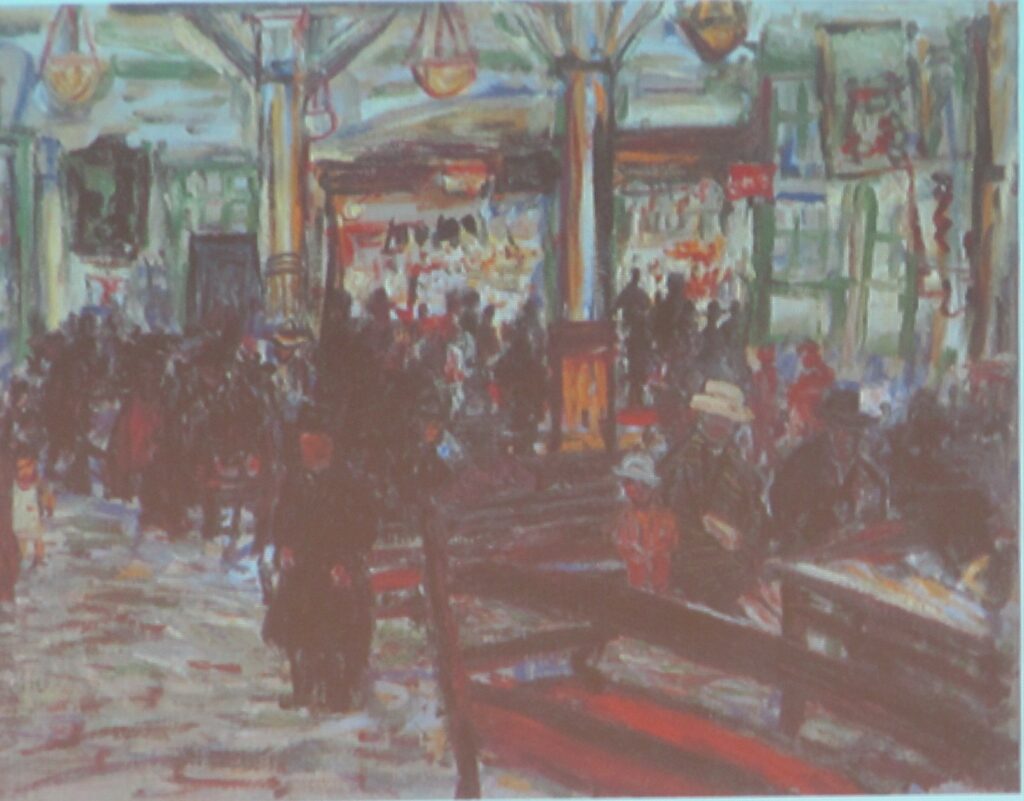

「酒売場」(1927)。後に発見されて愛知県美術館に入っています。浅草の神谷バーです。人物を黒く、ごちゃごちゃと描いている。これが魅力です。集団を塊として把握して表現する。トレーニングして技術がないと描けません。彼の場合、先天的に身についているのです。

「浅草停車場」。東武線の浅草駅。これも駅の改札という、人が集まってごちゃごちゃしているところをそのまま描いている。利光ほどこれを上手に表現できた人はいません。

ドヤ街を転々と回って世過ぎ、絵をどこで描いていたのかわからない

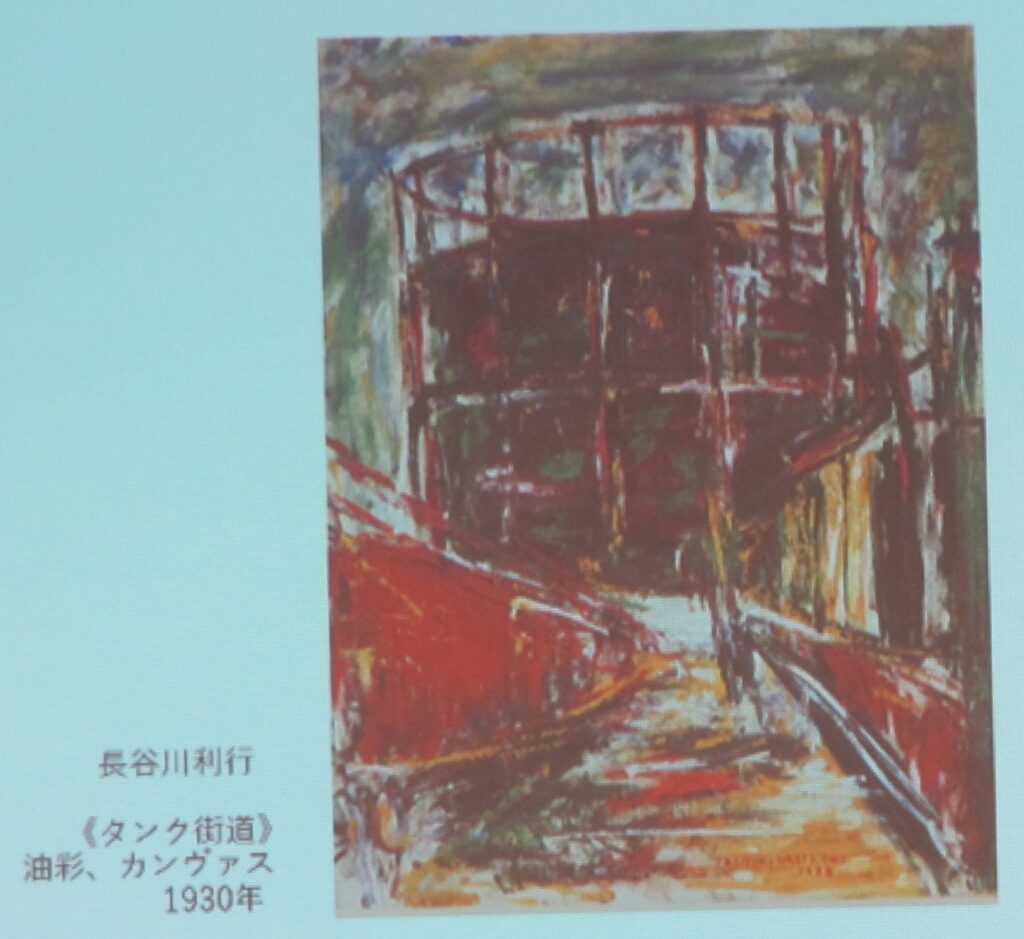

「タンク街道」(1930)。白鬚橋の袂のガスタンクです。利光は最新のモニュメンタルなものが好きでした。この頃の利光は決まった住処がありません。これも割と大きい絵ですが、絵をどこで描いていたのかわかりません。山谷あたり、ドヤ街を転々と回って、そこで世過ぎをしている。木賃宿では、身につけているもの持って出なければいけない。あるいは友人のところを訪ねて泊めてもらったのか。

版画家藤牧義夫(1911~1935)の「隅田川両岸画巻」。同じ白鬚橋の袂からの眺めで右側にガスタンクがある。すごい絵で東京都現代美術館が持っている。藤牧には「白鬚橋」という作品もあります。この人は25歳で行方不明になる。利光とは同じ時、同じ場所で何度もすれ違ったと思われます。

藤牧は新版画集団に属し、小野忠重は同集団のリーダー。その「瓦斯工場」(1933)は工場地帯の労働社会に目を向けています。これに対し藤牧は主に隅田川の浅草側、モダンな東京を描きました。

復興のシンボル 隅田公園の水泳場

「水泳場」(1932)。大きい。この時期の利光は、どこに住んでいるのかわからず、この絵は今戸にあった友人のアトリエで30分で描いたといいます。たっぷり絵の具をつかい目の粗いカンバスに厚塗りしています。10年くらい前、世に再登場し注目を浴びている絵です。場所は隅田公園の中にできた水泳場で、10年ほど前までありました。隅田公園は震災の復興のシンボルとして東京市が作った。公式の競技ができるプールで飛び込み台がある。人は周囲の観客席にあふれている。人をごちゃっと、しかしそれぞれの人をきちんと描いている。筆か指先か、なぐり描きで、発色もきれいです。プールの向こう側、帯状の青い色は隅田川で、向こう岸に家並み、工場が見える。それだけ写実的で実際に見ないと描けません。

利光は震災復興のモニュメントは好きでしたが、労働者に関心はありませんでした。貧しい生き方をしていたが貧しさで他人と共感し合うことはない。小さい子どもとか女給とか人間も描きましたが、貧民窟の住人のような人ではない。

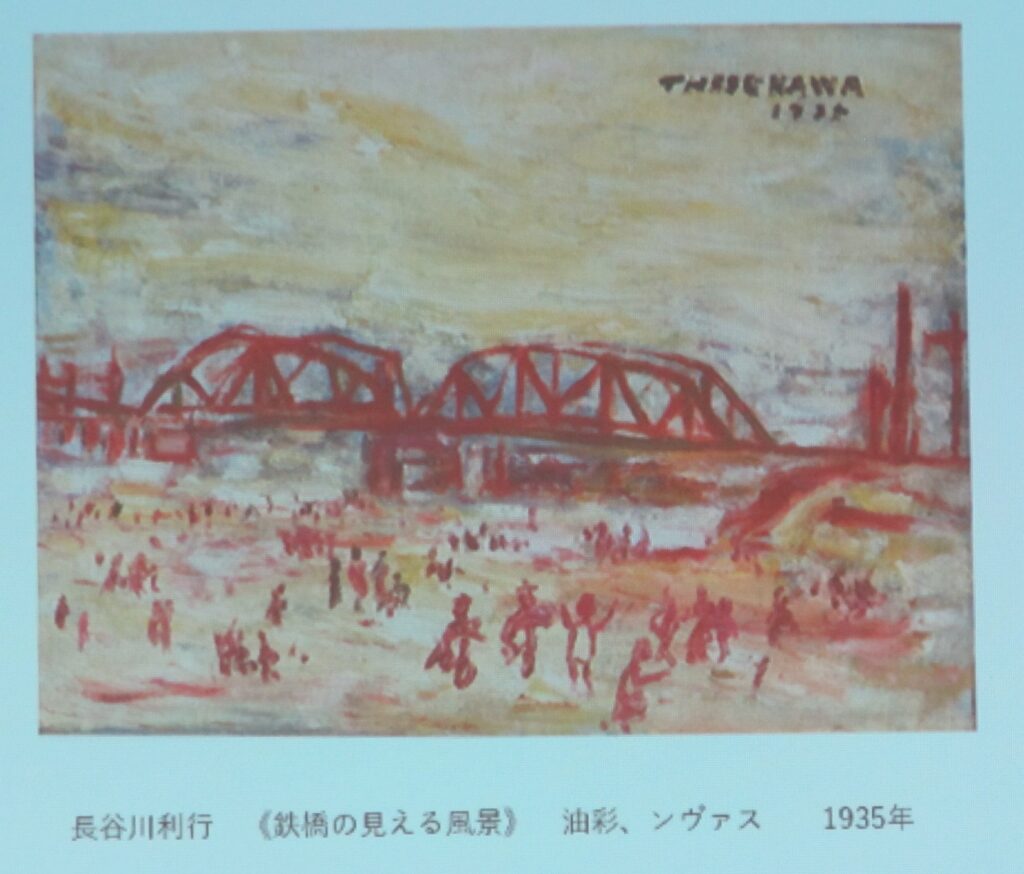

建物については大げさなものが好きでした。「荒川煙突のある風景」。震災後できた巨大な廃棄物処理場。手前が船のタクシーの停車場。これは硝子の裏から描き、透明感のある硝子絵です。「鉄橋の見える風景」(1935)。荒川の風景で、お化け煙突が見えます。カサカサしていて色がない。なかなか泣かせるさみしさ。利光はこういうものが好きなんです。

若い人たちは利光が好きで尊敬していた

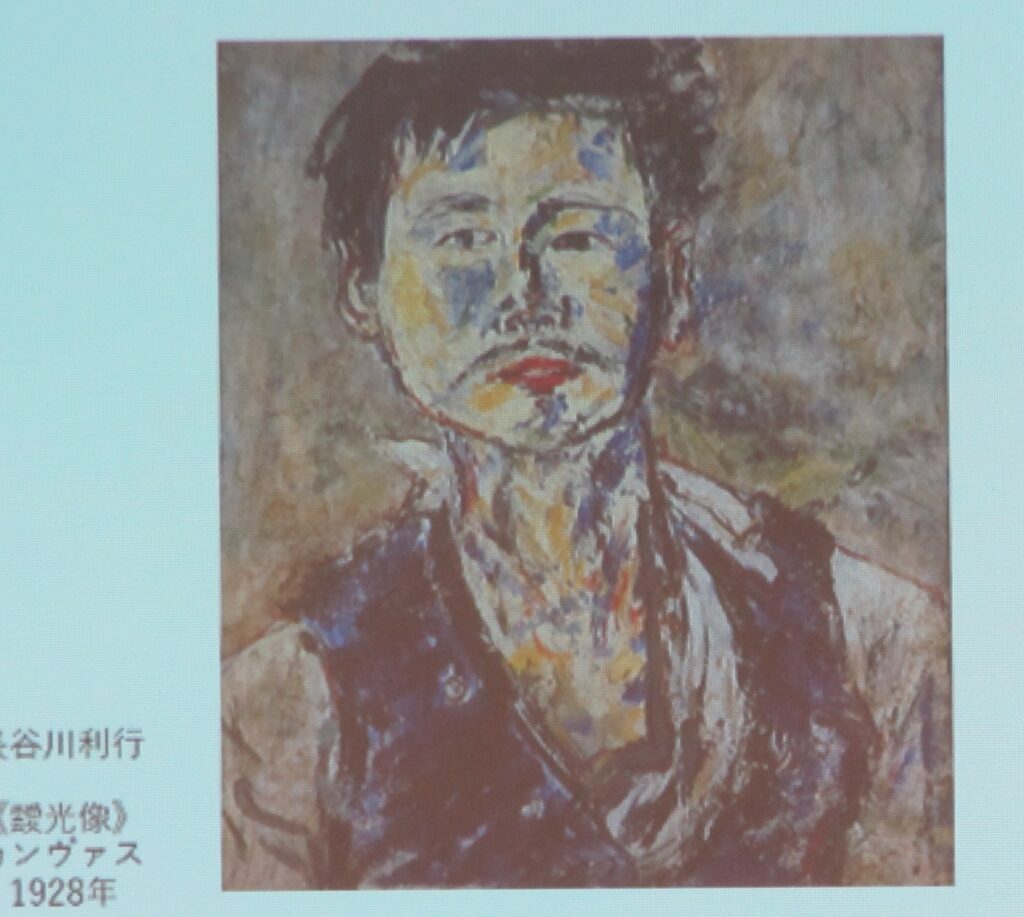

「靉光像」。画家靉光(あいみつ)の肖像画。1928年、利光は当時板橋に住んでいた靉光のところを訪ねて行って靉光のカンバスを使ってちゃちゃちゃと描いてしまった。一九三〇年協会に出して注目集めました。靉光や寺田政明、吉井忠、松本竣介、麻生三郎らはすごく利光が好きで尊敬していたと言ってもよい。利光の方も歳が15とか20も違うがこのように平気で上がり込んでいったようです。利光の人生は1928年二科展で受賞してからきらわれものでしたが、半面で若い人との長い付き合いがありお互いに励まし合っていたのです。

利光は長く隅田川岸を放浪していましたが、1935年以降、理解者となった天城俊彦が新宿に開いた画廊に閉じ込められて描いた。池袋モンパルナスにもちょくちょく出没した。 胃をやられ、1939年三河島で道を歩いていて倒れ、養育院に入れられ、胃がんの手術をしたが死んだ。若い人達は半年たって利光が死んだと知って悲しんだといいます。利光という自由な精神は、ルンペン放浪画家のような生き様も含めて後生に影響を与えました。