板橋の旧中山道仲宿から王子新道を進むと加賀公園手前にしゃれた外観の4階建の建物が見える。野口研究所だ。野口研究所は実業家野口遵(したがう、1873―1944)が私財を投じて設立した化学工業振興を目的とした研究所だ。野口遵は、「電気化学工業の父」と称され戦前日窒コンツェルンを一代で築いた。野口はどんな人だったのか、どのようにして大事業を成し遂げたのか。板橋区と金沢市は2025年9月30日、山岸遼太郎金沢ふるさと偉人館学芸員による「我が道を行く-天才実業家 野口遵のフロンティア精神」と題する講演会(「かなざわ講座」)を開いた。以下は、山岸氏の講演のあらましである。

日窒コンツェルンを築いた創業者、「電気化学工業の父」

野口遵は、金沢出身の実業家で、戦前の財閥の一つ、日窒コンツェルンを築いた創業者 であり、「電気化学工業の父」とうたわれています。晩年、私財を投じて現在板橋にある野口研究所と朝鮮奨学会を設立しました。

日窒コンツェルンとは、日本窒素肥料株式会社(後のチッソ、JNC)を軸として構成されていた主に化学系の大きな財閥。現在のJNC、旭化成、積水化学工業、積水ハウス、マツダ、信越化学工業などが傘下にありました。野口はこのコンツェルンを一代で築き上げました。天才実業家とも言われています。

この人には様々な評価があります。旭化成の誕生の地である延岡では「延岡振興の母」と呼ばれています。一方で熊本県水俣では、日本窒素肥料を継いだチッソという会社が水俣病を起こし公害企業の創業者という評価をされている。敏腕社長という評もあれば、ワンマン、傍若無人、いや天真爛漫な人だ、冷血漢、人情家・・・。人物をめぐって両極端の様々な、評価が出ている。実際にはどういう人物だったのでしょうか。

金沢で生まれ、東京・本郷の前田家屋敷内で育つ

幕末維新期において、加賀藩は尊皇攘夷派を処罰した経緯もあり、新政府に人材を輩出できなくなりました。そのため、学問、実業の分野で出世した人が多く、金沢ふるさと偉人館ではそうした人たちを顕彰しています。

野口は明治6年(1873)金沢で生れました。お父さんの野口之布(ゆきのぶ)は加賀藩の尊皇攘夷派で禁門の変で投獄されますが、出獄後再び前田家に仕え生後数ヶ月の遵を連れ上京、本郷の前田家屋敷内の長屋に住まいます。野口は厳格な家庭環境ながら、近所で名の知れたいたずら好きの腕白坊主に成長しました。

帝国大学工科大学電気工学科に入学、市川誠次と出会う

そして帝国大学工科大学電気工学科に入学します。電気とは電灯・電車という時代です。電気工学科で学ぶ中で、大きな出会いがありました。後に野口の生涯にわたり女房役として働く同じ金沢出身の市川誠次です。この人は温厚な人柄で、傍若無人と言われる野口を陰で支えた。契約も野口が勢いで決断し細かなところを市川が調整する。野口はよく人を叱ったが市川はまったく怒ることがなかった。市川はこの時代の野口を「よく遊んでいたのに自分より成績がよかった」と語っています。

下積み時代にカーバイドの研究を始める

電気工学科を出た後しばらく実業界浪人時代と言われ、様々な職業を転々としていた。その中で電車の運転士にもなった。事故を起こし、その時の担当した警察官と後に再会し盛り上がったといいいます。その後ドイツのシーメンス社の日本支社に入社、電気事業のノウハウを学びます。

この下積み時代に野口はカーバイドの研究を始めます。この研究が後に野口の人生を大きく左右することになります。カーバイドは水をかけるとアセチレンガスが発生、当時ガスライトの原料として使われていました。カーバイドの製造には電気炉が必要です。当時日本にはカーバイドを作る技術がありませんでした。

三居沢(仙台市)で友人の藤山常一、市川誠次とともに電気炉によるカーバイド製造の研究に勤しみました。最終的に藤山がカーバイドの国産化に成功したということで、三居沢には「日本の電気化学工業の発祥の地」として藤山の銅像が建っています。この研究の端緒を作ったのは野口でした。

鹿児島に水力発電の曾木電気、水俣にカーバイドを製造する日本カーバイド商会を設立

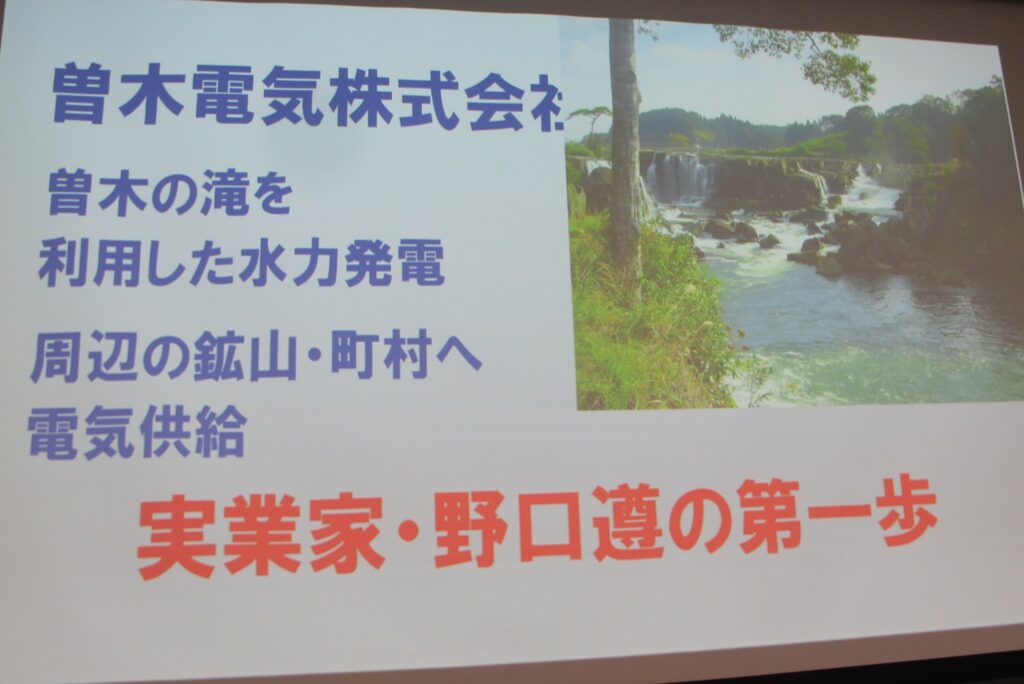

野口は下積み時代に様々な職につき、カーバイドに注目し電気化学工業に着手した。そして実業家として飛躍するきっかけはやけ酒でした。友人の会社の借款のためドイツに奔走したが資金が必要なくなり、新橋でやけ酒を飲んでいたら隣でドンチャン騒ぎをしている人たちがいる。鹿児島から出てきた実業家でした。意気投合して会社を作った。曾木瀧を利用して発電、周辺の鉱山や町村に電気を供給する曾木電気株式会社です。

水力で発電した電力が余っているので、水俣にカーバイドを製造する日本カーバイド商会を設立します。当時の水俣は漁業も炭鉱も振るわず工場建設に積極的でした。これが、水力発電しその電気で化学工業を興すという、野口の電気化学工業のビジネスモデルの始まりです。なぜ水力発電にこだわったか。「日本には石炭や石油がないから水力で国を繁栄させなければならない」と述べています。このビジネスを、曾木、水俣から、さらに延岡、朝鮮半島など各所で実践していきます。

特許を買収して窒素肥料製造へ

野口のもう一つのビジネスが特許です。当時石灰窒素肥料という化学肥料がドイツで発明されました。肥料の原料にカーバイドを使用することから、特許を買収するため藤山と一緒にドイツに渡り、大手財閥の三井、古河と争い、買収を勝ち取る。事業化で三菱と連携、金沢出身の中橋徳五郎を紹介されます。中橋は大阪商船(今の商船三井)、宇治川電機の社長で関西財界の重鎮。中橋が野口を高く評価し、以後支援をしてくれるようになります。

中橋の支援を受け、曾木電気と日本カーバイドを合併して作ったのが日本窒素肥料株式会社。後に日窒コンツェルンの母体となっていく会社です。会長に中橋、専務に野口、常務に市川と藤山。金沢出身者で固めました。

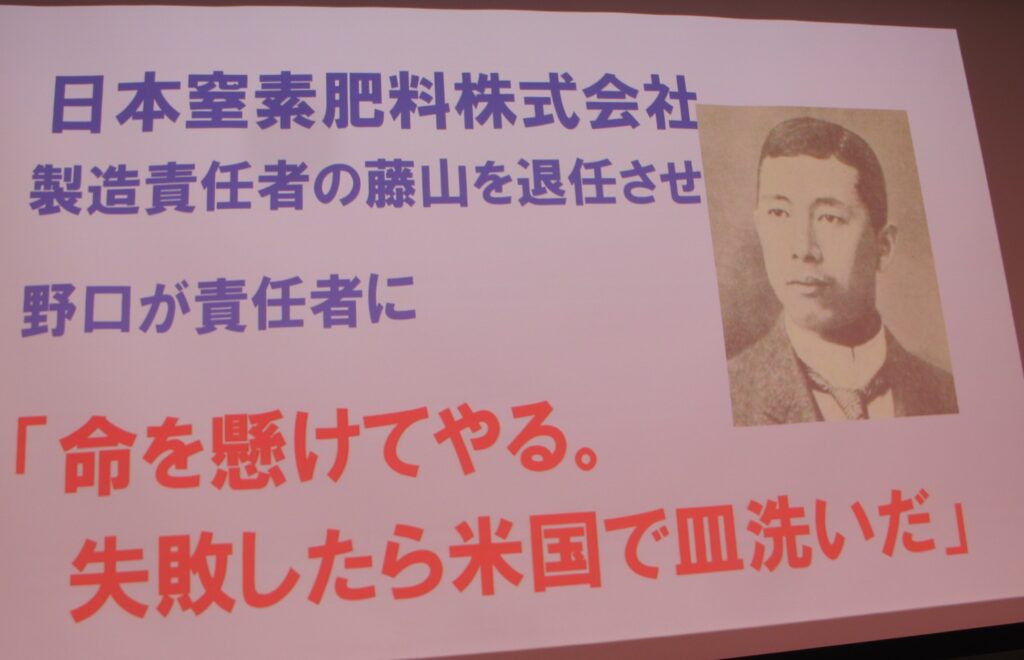

しかし当初窒素肥料の製造がうまくいきませんでした。製造を担当していた藤山は会社を離れ、野口が陣頭指揮を執ることになります。野口は「今度は命を賭けてやる。もし失敗したら米国で皿洗いから出直す」という言葉を残しています。寝食を忘れて研究を続けた結果、無事窒素肥料を完成させることができました。野口は実業家であり研究者でもありました。うまくいかないことをたくさん経験して会社を大きくしていった。

延岡にアンモニア製造工場、さらに人絹製造 旭化成の基盤

曾木、水俣に次いで3つ目の大きな拠点を作ります。延岡です。延岡は漱石の「坊ちゃん」に「猿と人間が半々に住んでいるところ」と描かれていました。野口は水源豊かな延岡に着目、イタリア人カザレーが発明したアンモニア合成法の特許を買収して延岡にカザレ―式のアンモニアの製造工場を建設しました。

同時に、合成肥料に加えて新たな事業も開始。人造絹糸、化学繊維です。人造絹糸を作るのにはアンモニアが必要で、それなら自分の会社で作れると、旭絹織という会社を設立して延岡に工場を作ります。日本ベンベルグ絹糸を合併、延岡工場を人絹用アンモニア製造に特化、化学繊維を作っていくようなります。これが現在の旭化成の基盤となりました。延岡は工業都市として発展、野口は「延岡振興の母」と言われています。野口遵記念館が建ち、地元では偉人として扱われています。

朝鮮半島に進出、水力発電所建設、肥料生産

野心は尽きません。日本で曾木、水俣、延岡が拠点を築いた後、朝鮮半島に進出します。1924年頃に、今の北朝鮮と中国の国境付近、鴨緑江の支流である赴戦江、長津江などに水力発電所建設を目論見ます。当時朝鮮は朝鮮総督府が治めていたので総督府と連携。 窒素肥料工場を建てたのが赴戦江沿いの興南というところ。興南には様々な化学工場が作られ一大工業都市に変貌します。

野口は三菱に代わり、北鮮地域の開発を主導していきます。野口は本籍を朝鮮に移し家族も一時京城に住みました。鴨緑江にはたくさんの発電所を建設、中でも水豊ダムは当時東洋一、世界2位の規模で、現在は北朝鮮の国章に使われています。

このように、野口は新規の事業をどんどん立ち上げ挑戦し、朝鮮にも渡った。フロンティア精神で躍進したと言えます。

野口はどんな人だったのでしょうか。

ワンマン、猪突猛進

いわゆるワンマン。何でも自分でやらないと気がすまない。すべての事業所を自分の足で回っていた。「自分の住所は汽車」と言っていました。いいと思ったら譲らない。すべてを管理、実行したい。これだけたくさんの事業を進めて成功に導いていけたのは、面子にこだわらず、いいと思ったことを確実にやってきたからとも言えます。

徹底した合理主義で無駄がきらい。交渉ごとも単刀直入。お金の出入りにも厳しかった。汽車の切符も自分で買う。骨董などにも目をくれない。ケチだとか冷血漢とも言われたが、大きな事業では大きなお金を出さなければいけない。そういう時のために補填するお金が必要だと。必要なことには躊躇なく出す。あるとき昔の部下が独立して失敗し路頭に迷った。野口に1万円の助力を頼んだらその場でポンと2万円を恵んだ。ただのケチではありません。

自分本位に見られたが国家的見地

仕事の流儀では、家族経営とか縁故採用は基本的にとらなかった。2男1女に恵まれましたが息子さんたちも日窒には入らなかった。かせいだお金を家族に残すつもりはないとも言っていました。また天下りの受け入れを拒否、人事は実力主義で貫きました。名声への無関心、自身を顕彰する企てには激怒しました。

国産にこだわり、身につけるものもすべて国産品を使用、殖産興業の精神を実践しました。会社の成長が国の繁栄につながるという意思を持ち、国家的視点に立って事業を進めました。金儲けや名声が目的ではありません。「野口は純粋な人物で一切汚いことをしない」と市川は語っています。

原動力は忠孝の精神 私財で野口研究所を設立、朝鮮奨学会創設

根本に忠孝への思いがありました。延岡に昭和天皇が行幸された時は、母と供に先祖代々の墓に報告し 泣いていたそうです。「最終目標は忠孝。親を粗末にするやつとは金輪際交際しない」と著書で語っています。

その精神が現れたのが、晩年病気で倒れた時です。自分は電気化学工業を興して地位を確立した、そして朝鮮への進出で会社は大きくなった。化学工業と朝鮮への恩返しとして野口研究所の設立と朝鮮奨学会の創設を行い、全財産3000万円(今の金額で450億円)をそっくり寄付しました。1941年のことです(1943年水豊ダム完成、1944年野口逝去)。