東京23区にも農家はある。特に練馬区の西部を歩くと、住宅に囲まれて小さな農地に野菜が栽培されている風景をよく見かける。東京区部の農地の4割は練馬にあるという。都市農業は、緑を保全し災害の避難所を提供し、消費者に地場作物と農業と直接触れあう貴重な機会を提供するという役割もある。練馬区は農家を支援するほか、区民農園を積極的に展開するなど、農業を地域の魅力づくりに役立てている。練馬区の都市農業の現状と政策の取り組みについて、同区都市農業課の担当者にご説明いただいた。

練馬区の西部、石神井と大泉地区に農家が多い

―東京区部の中では練馬区の農業が最大なのですか。

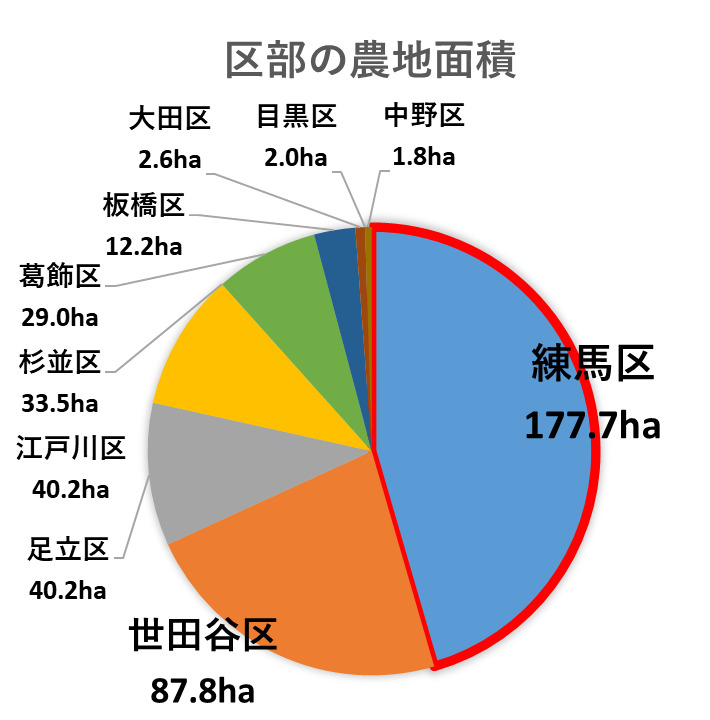

「令和5年度でみて、練馬区の農地面積は177.7㌶、都区部の農地の43.2%になります(2位は世田谷区の21.3%)」

―農地は練馬のどのあたりにあるのですか。

「区の全域に農地がありますが、比較的区の西部、石神井と大泉地区が多い」

―農地は畑ですか。

「畑と果樹園です」

―農家の戸数は。

「最新令和6年の農家経営実態調査によると368戸です」

―兼業ですか。

「圧倒的に兼業です。農業収入が全収入の半分以下の方が95%を占めます」

―1戸当たりの面積は。

「2020年農林業センサスによると、練馬区の場合0.54㌶(北海道以外の全国平均が1.78㌶)です。ただその中には、自家消費だけで終わってしまう零細な農家さんもいれば、事業出荷している農家さんもいて様々です」

作物はキャベツが一番 練馬大根は生産が減少

―作物は何が多い。

「キャベツが一番です。令和4年度の数値ですが、生産面積はキャベツが2108㌃で野菜全体の19%あります。他はダイコン、ブロッコリー、エダマメなどです」

―キャベツが多いのはどうしてですか。

「ダイコンからキャベツに転換したところが多いです。今『ねり丸キャベツ』のブランド名で販売しています」

―練馬と言えば練馬大根が有名ですが。

「今作られているダイコンは練馬大根ではなく、青首大根が多いです」

―練馬大根はなぜなくなったのですか。

「練馬大根は1㍍くらいあり、中太りしているので、引き抜きに力がいり収穫が重労働となることや、需要の減少により生産数が減ってしまったのです」

―いつ頃まで作られていたのですか。

「戦時中が一番多かったです。水分が少なくて皮がうすいのでたくあん向きで、たくあんは日持ちがするので軍需用に使われました。病害虫が多いという問題もあり、戦後は生産が減少しました」

―練馬大根は江戸時代からあったのですか。

「江戸時代から練馬で栽培されており、徳川綱吉が食べたという逸話が残っています」

―復活の動きがあるのですか。

「平成18年から伝統の練馬大根をつないでいく試みを始め、今練馬区が農家さんに委託して育ててもらっています」

―果樹は何を。

「果樹を栽培している農家さんで摘み取りや直売をしている農園を『果樹あるファーム』と名づけてPRしていますが、圧倒的に多いのはブルーベリーです。小平市に東京都でブルーベリーを最初に始めた農家がいて練馬区の農家がノウハウを学び、そこから区内に広がりました」

販売は直売が主

―練馬の農家の販売ルートは。

「直売が一番多い。令和6年調査では自宅販売・無人販売が258軒(延べ戸数)、共同直売119軒、マルシェ・朝市59軒に対し市場出荷は74軒です。住宅地に囲まれていますし、価格も自分で設定できる直売が有利です」

―直売所は無人ですか。

「無人のロッカー式が多い。区役所1階に区内の農業者が生産した採れたての野菜や果物・加工品を販売する『ねり丸直売所』を置いています」

税負担を軽減する生産緑地指定

―練馬の農業が相対的に維持されてきたのはどうしてでしょうか。

「一番は、先祖代々続いてきた農地を守るという、農家さんの気概が大きいと思います」

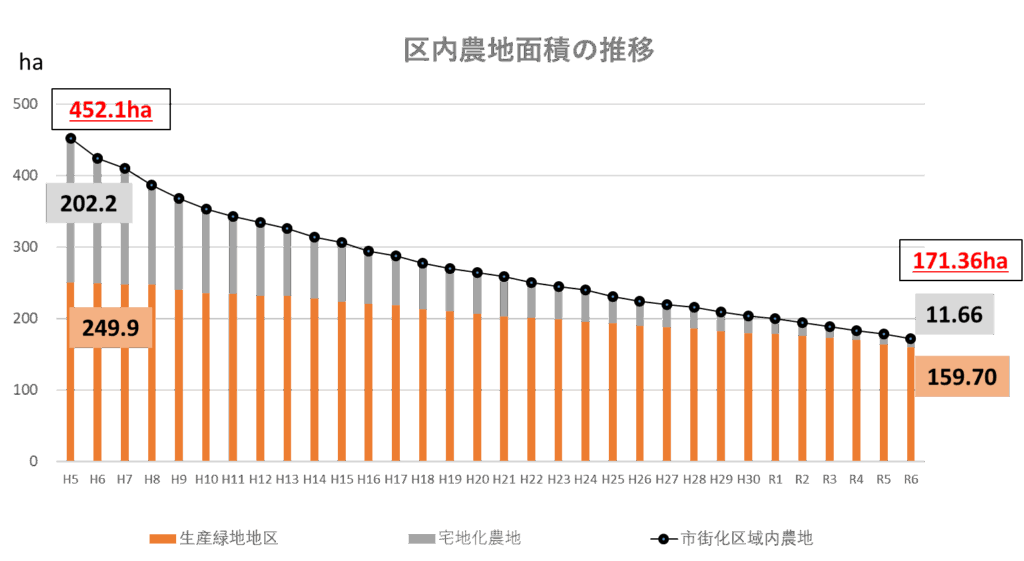

―とは言っても他地域同様に減ってきてはいる。

「農地面積も従事者数も少しずつ減ってきています。減っていくことは避けられないので、今は減少をできるだけ緩やかにしていくことが目標ではあります」

―減ってきている要因は何でしょうか。

「一番は相続税の問題かなと。相続が発生すると税金を払うために土地を売るしかないということになります」

―生産緑地という制度があります。

「現状区内の農地はほとんどが生産緑地指定を受けています。固定資産税が軽減され、終生営農を選択した場合は相続税の納税猶予制度があります。ただ、現在の地主がお亡くなりになった時に後継者の方が判断されることなので先はわかりません」

―他地域でもそうですが、農家は高齢化が進んでいるわけですね。

「主な担い手の8割以上が50歳以上の方です」

―若い人には新規就農者もいるのでしょうか。

「練馬区で農地を買うのは相当ハードルが高いので、ほぼ全員が後継者の方です」

収穫体験ができる果樹園『果樹あるファーム』、野菜農園『ねりまベジかるファーム』

―区に「都市農業課」を設けているわけですが、政策的に何を進めようとしているのですか。

「農家に対しては各種営農支援、担い手の育成、都市農業の魅力発信などでサポートします。一方、区民の意識調査では、農業と触れあってみたいという人がたくさんいる。そのための触れあいの場を設けています。全国の自治体と連携するため、『全国都市農業フェスティバル』というイベントも開いています」

―農家に対する支援とは具体的には。

「農業用機械の購入や直売所ロッカー設置などに補助、収穫体験ができる果樹園を『果樹あるファーム』、野菜農園は『ねりまベジかるファーム』として紹介PR、『農の学校』での農業のボランティアの育成などを行っています」

区民農園、農業体験農園

―区民農園は貸し農園ですか。

「いわゆる区画貸しの農園です。利用者が自分で耕して自分で収穫する。今27カ所あります」

―農地は区が所有している。

「区がお借りしている場合もあります」

―農業体験農園とは。

「平成8年度から始まった農業体験農園は練馬区発祥の畑の学校です。農家さんの土地で農家さんが募集をして農家さんが指導をして野菜を育てる。今17園あります」

―料金は。

「区民農園は休憩施設がないところは1区画月400円、農業体験農園は1年間で5万5千円(区民は4万3千円)です」

―他の一般区民向けイベントを紹介してください。

「練馬大根引っこ抜き競技大会。『高松みらいのはたけ』で冬の間練馬大根を4千本栽培し毎年12月に大会を実施、抜いた大根は区内の学校給食で利用します」

「『高松みらいのはたけ』は、種を植えて間引きをして収穫するまで一連の農作業を体験できる施設で、区民が気軽に農と触れあえる場として令和5年に開園しました。JAに委託して運営しています」

「いくつかの団体が集まって野菜などを販売するイベント、マルシェを開催しています。 区役所でもマルシェを開いています」

全国都市農業フェスティバル 第2回を11月に開催

―全国都市農業フェスティバルとは。

「練馬区が主催し、全国の生産緑地を持つ自治体に声がけし令和5年に第1回を開催、 去年はプレイベント、今年11月に第2回を開催します。名古屋、京都、横浜、八王子、国分寺など32自治体が参加します」

都市農業の多面的機能

―都市農業の何が重要と考えますか。

「都市農業には多面的機能があります。防災拠点の提供、地元で収穫した新鮮な野菜を食べられる地産地消の展開、福祉との連携、景観の保全・観光資源などです」

―福祉との連携の具体例は。

「トマトペースト、サツマイモチップなど農産加工品を福祉施設に担ってもらっています。

―都市農業は練馬区の魅力向上に役立っているということですね。

「他の自治体にはない魅力の提供であり、シティプロモーションの一つであると考えています」

(取材2025年6月)