障害者就労の促進のため「A型事業所」、「B型事業所」など支援施設が設けられ、補助金が投入されているが、障害者の工賃・給料はなかなか上がらない。公益財団法人日本財団は、現状を打開するため「はたらく障害者サポートプロジェクト」に取り組み、開設したモデル事業所において工賃アップを実現、さらに補助金給付の不要な「脱福祉型」就労支援の創設にも挑戦している。プロジェクトの内容について、同財団公益事業部シニアオフィサーの竹村利道さんにご説明いただいた。竹村さんによると、工賃アップのためには商品価値を高めることがカギという。

2015年に「はたらく障害者サポートプロジェクト」を立ち上げ

―「はたらく障害者サポートプロジェクト」は、どのような経緯で始められたのですか。

竹村 障害者就労支援に関しては、特に2006年に制定された障害者自立支援法(現障害者総合支援法)が障害者福祉の中に初めて就労という概念を持ち込んでから日本財団に対する助成申請も格段に増えました。当時の就労支援B型事業所の全国平均の工賃が約1万5000円に対し、助成申請時には2倍、3倍にするとうたい、2015年以前で年約2000件、200億円が使われていました。

ところが結果は、助成先から100カ所を抽出して平均工賃を調べると全国平均を下回るという残念な結果でした。たくさんの就労支援の申請が届くが結果は書かれている目標の半分以下にとどまっている。このことがずっと我々の忸怩たる思いとしてありました。そこで、2015年から「はたらく障害者サポートプロジェクト」を立ち上げました。

―プロジェクトとはどのような内容ですか。

竹村 当初は障害者就労のための新事業を支援する「モデル構築プロジェクト」を展開、その後高賃金モデル事業として国立国会図書館の書籍のデジタル化を障害者施設で担う事業まで発展、さらに今最終段階としてA型・B型事業所から脱却して一般就労化を図る「脱福祉」型就労施設という取り組みも2年ほど前から本格的にスタートしています。

―支援するとは具体的にどういうことなのですか。

竹村 通常は申請を受け審査してOKなら助成して後はお任せになります。モデル事業は、助成だけでなく、事業の企画、プロデュース、仕事の斡旋、経営指導まで踏み込みます。それが、他の事業所のお手本になってくれればということです。

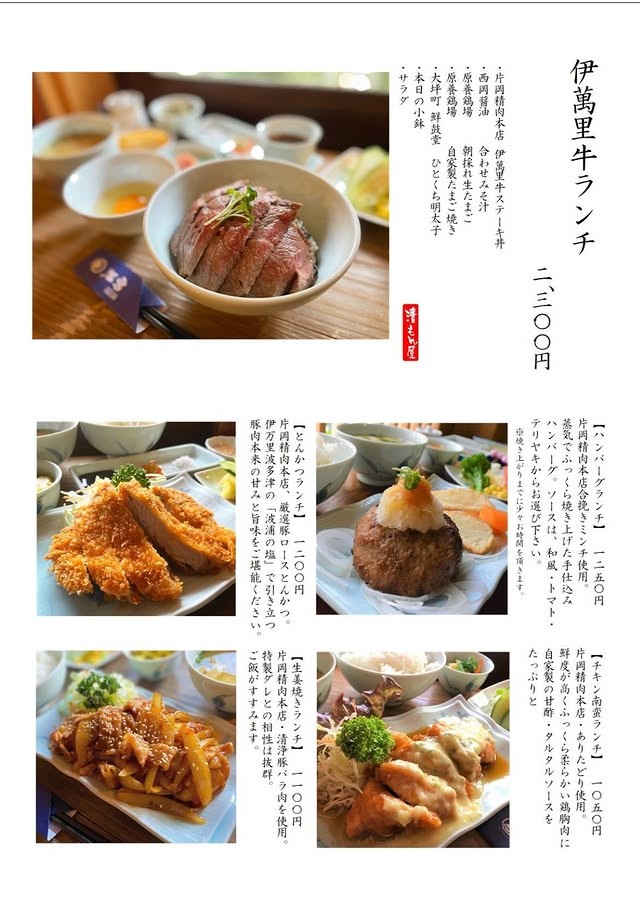

佐賀県伊万里市「漬もん屋鉢瓶」

―具体例を教えていただけますか。

竹村 佐賀県伊万里市に「漬もん屋鉢瓶」(NPO法人にこにこくらぶ運営)というご飯どころがあります。就労支援B型事業所で、我々が関わる前は漬物作りで利用者の方が事務机の上で100円ショップの容器に漬け込んで袋詰めしていた。工賃が月額8000円でした。漬物は活かすがそれだけでは売れないから、地元の特産品を使った食事処に変えた。築150年の呉服屋を改装、ご飯は障害者が薪でかまど炊き、レジも障害者が操作できるよう工夫した。お客さんからありがとうという言葉を聞くと自ら率先してサービスをするようになる。結果として工賃が6倍近くになりました。

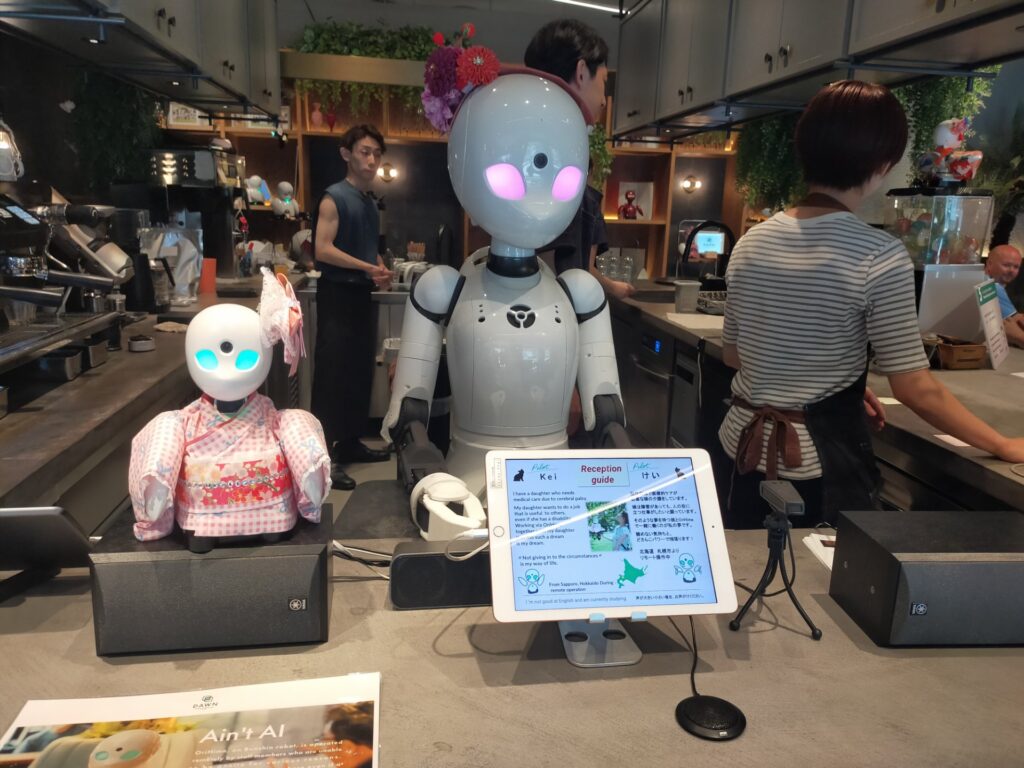

「分身ロボットカフェDAWN」

モデル事業はいろいろなタイプがあり全国で30カ所ほど作りました。重篤な障害者が関わるモデル事業として「分身ロボットカフェDAWN」があります。(株)オリィ研究所、(一社)分身ロボットコミュニケーション協会と協働で作りました。ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者など重度障害者が遠隔で分身ロボット「OriHime」を操作して接客するカフェです。当初は当財団ビルに開設しましたが、現在は東京・日本橋に常設店があり、自立経営ができています。先日デンマークでも採用が決まりました。

モデル事業ではB型事業所でも工賃4万5千円を達成

―こうしたモデル事業で工賃引き上げという成果は上がったのでしょうか。

竹村 いろいろな角度から実証実験をした結果、モデル事業ではB型事業所でも工賃4万5千円を達成することができました。モデル事業以外も含めた障害者就労関係の助成全体でも2023年になると平均工賃はかつての倍以上、計画に対する達成率は65%まで上昇しました。

―特に鳥取県で成果が大きかったのですか。

竹村 鳥取では県と連携して「工賃3倍増プロジェクト」を進め、いくつかのモデル事業を構築、全体的な底上げにつながり、厚労省発表による障害者工賃で全国一位の伸び率を達成しました。福祉施設は下請けの仕事を受注するが単価が安い仕事しか受注できていないのが現状ですが、鳥取の場合BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)に狙いを定め高単価な受注を促進するという考え方でモデル事業を開発しました。宮城、山形、福岡県に展開した結果、単価の高い受注を増やすことで障害者の工賃も上がることが実証されました。

国立国会図書館デジタル化プロジェクト

―現在高賃金モデル事業として国立国会図書館デジタル化プロジェクトに取り組まれている。

竹村 国会図書館の書籍をデジタル化するからその仕事を障害者施設でやってもらったらどうかという話があり、2021年度からプロジェクトがスタートしました。日本財団が受注して各施設に発注している。まず1969年から2000年まで納本された書籍が対象で今年が最終年度です。2001年以降の分もやらなければなりません。この仕事は行政文書のデジタル化にも共通で、福岡県や東京・江戸川区、中野区までつながっています。高賃金モデル事業は行政文書のデジタル化を含め実務的な業務で高単価の受注を図るという流れです。

ホームページ)

「脱福祉型就労支援」

―「脱福祉型就労支援」とは。

竹村 B型事業所など行政からの給付を伴うやり方から脱却をして一般就労化を図る取り組みを「脱福祉型就労支援」と呼んでいます。たとえば2024年3月、宮城県で「チャレンジドらいふソーシャルファーム大崎」を開設しました。当財団が宮城県や三菱ケミカルグループと連携して行うスキームで、既存のB型事業所を廃止し、ほうれん草を2000㎡栽培する植物工場です。利用者は一般雇用となり、給与は月8~15万円までアップしました。2カ所目が福岡県行橋市で建設中です。

(日本財団ホームページ)

(日本財団ホームページ)

―従来の就労支援A型事業所との違いは。

竹村 雇用契約を結んで最低賃金が支払われることは一緒ですが、A型の場合は国費から障害者に対する支援費をもらっています。この脱福祉型は一般就労なので社会保障費はゼロになります。国の財政を痛めないで、障害者には最賃が支払われる、ウインウインの仕組みです。

―何によってそれが可能になったのでしょうか。

竹村 産品を売りさばくシステムをあらかじめ構築した上で助成したということです。多くの事業所は売り先が確保されていないために収益を上げられないわけです。

江戸川区と就労困難者の職業支援に関する連携協定

―脱福祉型就労が広がっていくとよいですが。

竹村 今年3月、江戸川区との間で障害者をはじめ就労困難者の職業支援に関する連携協定を結びました。斎藤区長は現在の福祉的就労からせめて最低賃金をもらえる一般就労に転換しようと目標数字をコミットして、1カ所目の施設として紙文書のデジタル化を行う拠点の建設に入ろうとしています。

―助成なしの一般就労となるとなかなか大変そうです。

竹村 正直難しい面もありますが、どの町でもやればできると思います。現状は、障害者就労支援に年間1兆円近くの予算が使われているが、障害者の方はB型の場合でたかだか月1万円台くらいしかもらっていなくて生活保護に頼っている。それに対するアンチテーゼとして、脱福祉型就労支援のソーシャルアクションを起こすことができればと夢を追いかけています。

―日本財団は助成をする機関というイメージですが、ここまで個別の事業に創造的に関わっておられるとは知りませんでした。

竹村 我々はただ申請を待つのではなく、プロデユースをし、連携をし、コーディネートをし、選ばれたプレイヤーによる三位一体となった取り組みを進めています。

商品と店の内容・価値で勝負すればお客さんは来てくれる

―モデル事業所の例に見るように、障害者の給与・工賃を上げるには何がカギになると言ったらよいでしょうか。

竹村 商品の価値を生み出せば消費者は買ってくれる、ということを事業者は知るべきです。多くの福祉施設は、クッキーやパンを焼き、簡単な包装をして役所とかに売りに行く。職員の人達は買ってあげなくてはと思って買うんです でもその売り上げはごく少額でしかないので障害者の工賃は低くなる。そうではなく、モデル事業の佐賀・伊万里や原宿の店のように、商品と店の内容・価値で勝負すればお客さんは来てくれる。結果として売り上げが上がると障害者に多くの工賃を払うことができる。シンプルに言えばそれだけ。障害者を売りにするのでなく、かせげる商売を作れば、障害者に給料が回る、ということを知るべきです。

障害者のハンディを補う工夫

―とは言ってもやはり障害者にはハンディがあるので、それを補う工夫がいるのでは。

竹村 まさに工夫すればできます。伊万里の店で脳性麻痺の車椅子の女性がレジ係をしている。レジには「○○定食」みたいなボタンを作ってあり、「○円です」と言うことができたらお客さんはお金をトレイの上に置いてくれる。おつりは自動で出る。彼女はボタンを押すだけだが十分に仕事は遂行している。工夫をすればアダプトできないことは皆無であると言えるのでは。

国会図書館のデジタル化の仕事でも、できないという前提ではなく、どうすればできるという「ハウ」で考える法人は続けるが、工夫ができなくて脱落するところもある。たとえばスキャナーに正確に合わせなくてはいけないが、「はみ出さないように置け」と口で言うのではなくセンサーを設置し、目分量でなく可視化する。貴重な本なのに背中から真っ二つに割れるようなことを発生させる施設もあればそうでないところもある。それは本の取り扱いに関する工夫の差が現れる。

―障害者に対する見方も変革が迫られているようです。

竹村 世間で人を雇用するには最低賃金を払わないと法令違反です。福祉の世界は障害者だから仕方がないという、障害者に失礼極まりないことが成り立つ構造がずっと続いて、それを許してきてしまったわけです。

毎年、年末に「就労支援フォーラム」

―プロジェクトには就労支援をテーマとしたフォーラムの開催もあるのですね。

竹村 毎年、年末に「就労支援フォーラム」を開いており、今年は12回目になります。参加費8000円ですが、A型・B型事業所の方中心に1000人くらい集まってくれます。